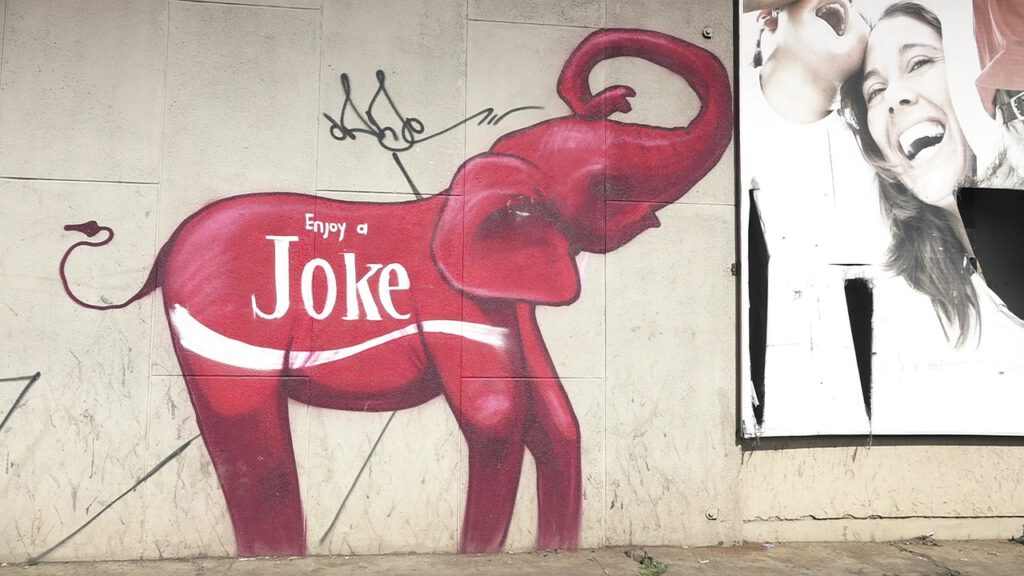

Kennen Sie den schon?

„Unser Kind erhält die Luxus-Variante der schulischen Inklusion in Hamburg!„

„Es erhält jetzt eine individuelle Förderung – nach drei Jahren in der inklusiven Stadtteilschule und langen Kämpfen mit der Schulbehörde.„

„Wo die Förderung stattfindet?“

„Natürlich außerhalb der Schule, bei der Lerntherapeutin!“

Manche Dinge sind nur mit Humor zu ertragen. So ergeht es mir inzwischen oft mit der schulischen Inklusion in Hamburg.

Das beste, was ich im letzten Schuljahr zu hören bekam, war: „Ihr Kind erhält bereits die Luxus-Variante schulischer Inklusion in Hamburg! Wollen Sie etwa noch mehr?“

Sie interessiert, wie Luxus auf hanseatisch aussieht? Das erzähle ich Ihnen gerne:

Unser Kind hat seit 2 Jahren Lerntherapie. In einer Praxis außerhalb der Schule. Das ist das beste, was unserem Kind (und uns) seit der fünften Klasse passiert ist!

Die Lerntherapeutin holt unser Kind dort ab, wo es steht.

Sie hat sich intensiv mit der Behinderung unseres Kindes auseinandergesetzt.

Sie versteht die Rechenstrategien unseres Kindes.

Sie hat mit unserem Kind geübt, beim Schreiben oben auf der Seite und vorne im Heft zu beginnen.

Sie hat uns bestätigt, dass unserem Kind die zeitliche Orientierung schwer fällt. Hat mit ihm Monate und Jahreszeiten geübt und zugeordnet.

Sie hat zusammen mit unserem Kind die gesamte Lerntherapie-Praxis mit dem Zollstock vermessen.

Unser Kind geht jedesmal hoch motiviert zur Lerntherapie. Es merkt: Was ich hier lerne, hilft mir, im Alltag besser klar zu kommen.

Und die Schule?

Die sagt, sie hätte nicht genug Sonderpädagogen. Deshalb bezahlt sie die Lerntherapie.

Ansonsten geht die Schule weiterhin davon aus, dass unser Kind zielgleich mit seinen Klassenkameraden in Nebenfächern wie Gesellschaftswissenschaft, Physik, Chemie, Informatik oder Biologie unterrichtet werden kann. Dort findet gerade die Vorbereitung auf den Mittleren Schulabschluss statt. (Den Ersten Schulabschluss hat unser Kind nicht mitgeschrieben. Den hätte es nicht geschafft.)

An einem Austausch mit der Lerntherapeutin scheint in der Schule bis auf die Sonderpädagogin niemand wirklich interessiert. Ich bin mir sicher: Der Mathelehrer weiß bis heute nicht, dass unser Kind weder multiplizieren noch dividieren kann.

Was macht das mit unserem Kind?

Es kommt immer häufiger aggressiv und genervt aus der Schule nach Hause. (Immerhin geht es noch zur Schule!)

Als Eltern setzen wir unsere Hoffnung wieder auf Praktika. Die waren bereits im letzten Schuljahr Gold wert für unser Kind.

Wer wird diese Praktika organisieren? Drei mal dürfen Sie raten!

Auch bei der angeblichen Luxus-Variante schulischer Inklusion bekommen Eltern in Hamburg nichts geschenkt.

Mein Wunsch für eine „Inklusionsmetropole“ Hamburg:

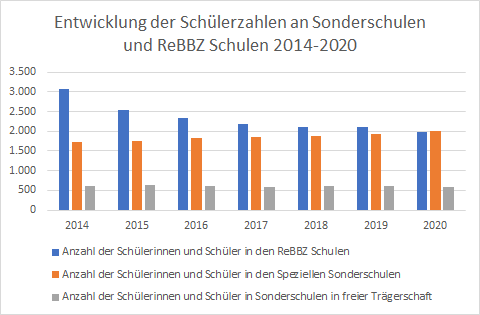

- Deutliche Verbesserung der sonderpädagogischen Förderung in Regelschulen

- Einführung eines verpflichtenden differenzierenden Unterrichts an allen Schulen

- Einsatz von Lerntherapeuten in Schulen