Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an Arbeit?

Davon sind zu viele Menschen mit Behinderungen in Hamburg immer noch weit entfernt.

Bei der letzten deutschen Staatenprüfung im August 2023 in Genf hat der UN-Fachausschuss erneut scharf kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach wie vor benachteiligt werden.

Gleichzeitig forderte der UN-Fachausschuss:

Die in Deutschland immer noch vorherrschenden Sonderstrukturen müssen endlich abgebaut und der Arbeitsmarkt für alle offen und barrierefrei gestaltet werden.

Umso mehr erstaunt es, was der neue Hamburger Landesaktionsplan 2023 zum Thema Arbeit und Beschäftigung vorschlägt.

1. Hamburg will Werkstätten für behinderte Menschen weiterentwickeln und stärken.

Es ist kaum zu glauben:

Die meisten der im Landesaktionsplan vorgestellten Maßnahmen zum Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ konzentrieren sich tatsächlich auf die Weiterentwicklung und Stärkung von Werkstätten für behinderte Menschen.

Wie beim Thema Bildung setzt Hamburg also auch beim Thema Arbeit darauf, das Sondersystem umzugestalten und zu „verbessern“.

Anstatt den regulären Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten.

Konkret plant Hamburg folgendes:

- Digitalisierung und Kommunikationsmöglichkeiten im Arbeitsbereich der Werkstätten sollen verbessert werden.

- Das Mobilitätstraining in Werkstätten soll ausgeweitet werden.

- Beschäftigungsangebote und Teilhabe-Ziele der Werkstatt-Beschäftigten sollen besser aufeinander abgestimmt werden.

- Es soll feste Quoten geben für Außenarbeitsplätze. Und eine Mindestzahl für Übergänge aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

- Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollen Werkstätten und Inklusionsbetriebe deutlich bevorzugt werden.

Diese Maßnahmen entsprechen nicht den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention!

Das Deutsche Institut für Menschenrechte und der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen haben erst vor kurzem klar gestellt:

Um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, muss der gesamte Ausbildungs- und Arbeitssektor in Deutschland umgebaut und inklusiv gestaltet werden.

Segregierende Sonderstrukturen sind und bleiben konventionswidrig.

2. Hamburg will das Budget für Arbeit weiterentwickeln und ausbauen.

Neben der Stärkung von Werkstätten will Hamburg das Budget für Arbeit weiterentwickeln und ausbauen.

Das Budget für Arbeit ist für behinderte Menschen mit einer sogenannten Werkstattberechtigung bestimmt, die nicht oder nicht mehr länger in einer Werkstatt arbeiten wollen.

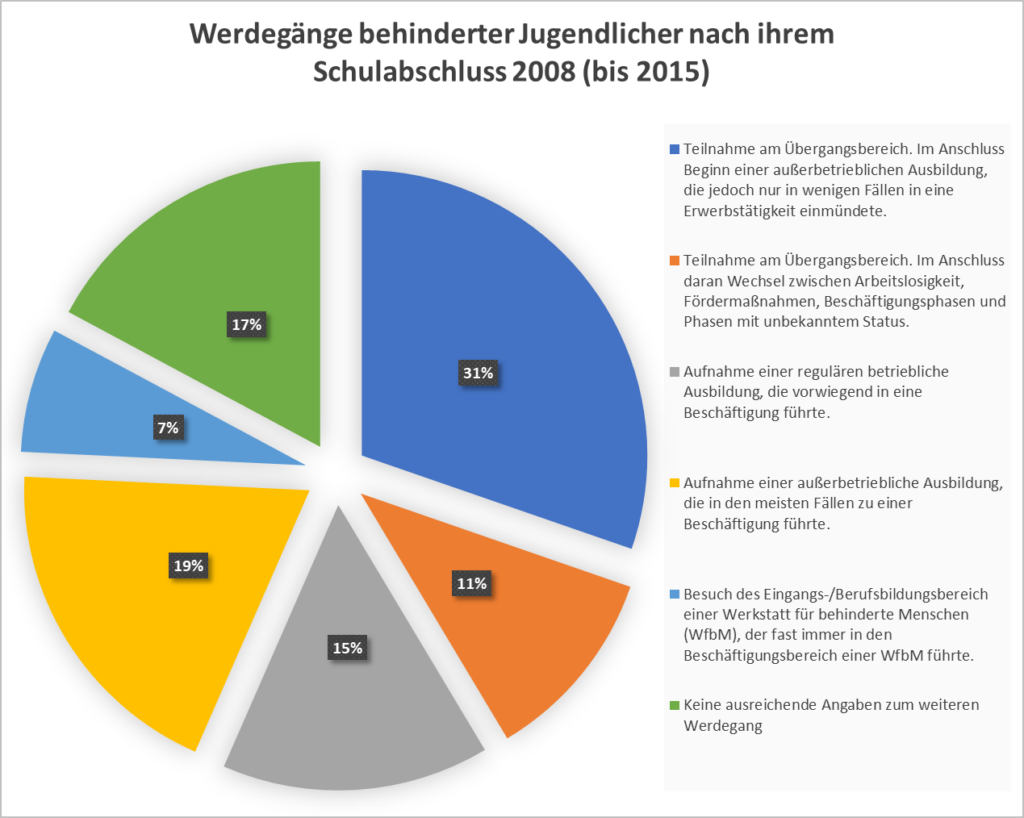

Eigentlich ist es Aufgabe der Werkstätten, ihre Beschäftigten zu qualifizieren und langfristig auf den regulären Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Allerdings haben es die Werkstätten bis heute nicht geschafft, diesem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden.

Die Vermittlungsquote der Werkstätten liegt nach wie vor bei deutlich unter 1 Prozent.

Das Budget für Arbeit soll Menschen in Werkstätten einen neuen Weg öffnen, um es auf den regulären Arbeitsmarkt zu schaffen.

Und zwar zusätzlich zu dem bislang nicht wirklich erfolgreichen Weg über die Werkstätten.

Interessant ist nun, was Hamburg mit dem Budget für Arbeit vorhat:

- Es soll möglich werden, das Budget für Arbeit bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag auch unbefristet zu bewilligen.

- Werkstätten und weitere Leistungserbringer der Eingliederungshilfe sollen als Begleitdienste im Budget für Arbeit zugelassen werden.

- Die zwei Hamburger Werkstätten für behinderte Menschen (Elbe-Werkstätten GmbH und alsterarbeit gGmbH) sollen das Budget für Arbeit bei Arbeitgebern bekannter machen.

- In einem Modellprojekt sollen zwei ausgelagerte Arbeitsgruppen der Elbe-Werkstätten in reguläre Arbeitsverhältnisse überführt werden. Außerdem soll mit beiden Werkstätten vereinbart werden, wie viele Werkstatt-Beschäftigte in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden müssen.

- Die Sozialbehörde plant eine Öffentlichkeitskampagne zum inklusiven Arbeitsmarkt.

- Die Stadt Hamburg als öffentlicher Arbeitgeber will im Rahmen des Budgets für Arbeit mehr Arbeitsplätze für behinderte Menschen einrichten.

Die letzten beiden Punkte sollen vermutlich ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit den Werkstätten umgesetzt werden.

Hamburg dreht damit in seinen Plänen einen entscheidenden Teil des Budgets für Arbeit einfach um.

Anstatt neue Alternativen zu den Werkstätten zu fördern und zu stärken, soll das Budget für Arbeit eng an die Werkstätten geknüpft werden.

Die Werkstätten sollen dafür zuständig werden, das Budget für Arbeit zu bewerben und umzusetzen.

Werkstatt-Beschäftigte, die auf den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden, sollen im Unterstützungssystem der Werkstätten eingebunden bleiben.

So werden die alten Sonderstrukturen erhalten und für die Zukunft gesichert.

Das widerspricht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.

3. Behinderung wird weiterhin als Einschränkung gesehen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention macht deutlich:

Ein Mensch ist nicht behindert. Er wird behindert.

Diese Aussage kennzeichnet ein neues Verständnis von Behinderung.

Behinderung wird nicht mehr als Defizit eines Menschen betrachtet.

Behinderung entsteht, wenn ein Mensch durch das Zusammenwirken von persönlichen Merkmalen und gesellschaftlichen Barrieren von gleichberechtigter Teilhabe ausgeschlossen wird.

Die im Hamburger Landesaktionsplan 2023 vorgestellten Maßnahmen im Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ dagegen gehen weiterhin davon aus, dass Menschen mit Behinderungen per se eingeschränkt sind.

Und damit nicht so gut funktionieren wie Menschen ohne Behinderungen.

Zwar wird betont, dass Menschen mit Behinderungen durchaus Kompetenzen haben können.

Trotzdem wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit nicht mit Menschen ohne Behinderung mithalten können.

Daraus wird gefolgert:

- Menschen mit Behinderungen brauchen einfache Aufgaben und Arbeitsabläufe.

- Menschen mit Behinderungen brauchen dauerhafte Unterstützung.

- Und: Ihre Arbeit muss auf Dauer subventioniert werden.

Hier wird an ein altes, immer noch tief verwurzeltes medizinisch geprägtes Bild von Behinderung angeknüpft.

Diese Sicht auf Behinderung entspricht nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.

4. Mein Fazit: Entscheidendes fehlt!

Der Hamburger Landesaktionsplan 2023 zeigt:

Hamburg hält am Sondersystem der Werkstätten fest und erklärt die Umsetzung des Budgets für Arbeit zum Ziel seiner inklusiven Arbeitsmarktpolitik.

Das ist erschreckend wenig und wird kaum dazu beitragen, den Arbeitsmarkt inklusiver zu gestalten.

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt funktioniert nur, wenn sich der Arbeitsmarkt an sich verändert.

Barrieren müssen abgebaut und der Arbeitsmarkt für alle zugänglich werden.

Gleichzeitig müssen die nach wie vor bestehenden Sonderstrukturen zügig abgebaut werden.

Das bedeutet zum Beispiel:

Menschen mit Behinderungen müssen ihre Arbeit frei wählen können.

Sie müssen die Chance erhalten auf eine anerkannte Ausbildung im Regelsystem.

Behinderung darf nicht mehr länger als Einschränkung und Last verstanden werden.

Alle Menschen haben Potentiale, die es für den Arbeitsmarkt zu entdecken und zu erschließen gilt.

Daraus folgt auch: Die Arbeit von Menschen mit Behinderungen muss endlich angemessen entlohnt werden, damit sie ihren Lebensunterhalt darüber bestreiten können.

Zu all dem verliert der Hamburger Landesaktionsplan kein einziges Wort.

Übrig bleibt noch eine letzte Frage:

Wie konnte es passieren, dass die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention für einen inklusiven Arbeitsmarkt im Hamburger Landesaktionsplans 2023 so falsch verstanden wurden?

Diese Frage lässt sich durch einen Blick in das dokumentierte Beteiligungsverfahren beantworten.

Dort zeigt sich nämlich:

Alle Maßnahmenvorschläge, die Werkstätten für behinderte Menschen betreffen, wurden von der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen eingereicht.

In der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen haben sich die beiden Hamburger Werkstätten für Menschen mit Behinderung (alsterarbeit gGmbH und Elbe-Werkstätten GmbH), der Bergedorfer Impuls gGmbH, arinet, die Stiftung Rauhes Haus und die Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH als Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe zusammengeschlossen.

Auf ihrer Website hebt die Landesarbeitsgemeinschaft hervor, wie eng sie mit den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe und Rehabilitation und mit den relevanten Akteuren aus Politik und Verwaltung zusammenarbeitet.

Wie erfolgreich sie dabei ist, zeigt sich am Hamburger Landesaktionsplan.

Hier wurde auf eine schlagkräftige Lobby-Vereinigung gehört – und nicht auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Oder auf Menschen mit Behinderungen und deren Selbstvertretungsorganisationen.