Ihr erinnert euch?

Im Sommer 2024 wurde die lang ersehnte Evaluation der Hamburger Schulbegleitung veröffentlicht.

Was hat sich seitdem getan?

Im November 2024 wurde eine Experten-Kommission zum Thema Schulbegleitung ins Leben gerufen.

Diese Kommission soll dabei helfen, Schulbegleitung in Hamburg langfristig und erfolgreich weiterzuentwickeln.

Die Experten-Kommission setzt sich zusammen aus:

- Vertreterinnen und Vertretern der Schulbehörde,

- Vertreterinnen und Vertretern der Sozialbehörde (Projekt Inklusive Kinder- und Jugendhilfe),

- Vertreterinnen und Vertretern der Schülerkammer, der Lehrerkammer, der Elternkammer und des Kreis-Elternrats der speziellen Sonderschulen,

- unterschiedlichen schulischen Beschäftigten aus Grundschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien, Sonderschulen und Regionalen Bildungs- und Beratungszentren sowie

- Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlich großer Anbieter von Schulbegleitung (Freiwilligendienste und Fachkräfte).

Alle Mitglieder dieser Experten-Kommission sollen sich 4 Mal im Jahr treffen.

Um sich über die aktuelle Umsetzung von Schulbegleitung in Hamburg auszutauschen.

Und um gemeinsam zu überlegen, wie Schulbegleitungskräfte gut ausgebildet, eingearbeitet und begleitet werden können.

Leider sind alle Mitglieder der Experten-Kommission zur Verschwiegenheit verpflichtet worden.

So bleibt es offen, wie die Öffentlichkeit von den Ergebnissen und Vorschlägen der Experten-Kommission erfahren wird.

Innerhalb der Schulbehörde wird ebenfalls mit Hochdruck am Thema Schulbegleitung gearbeitet.

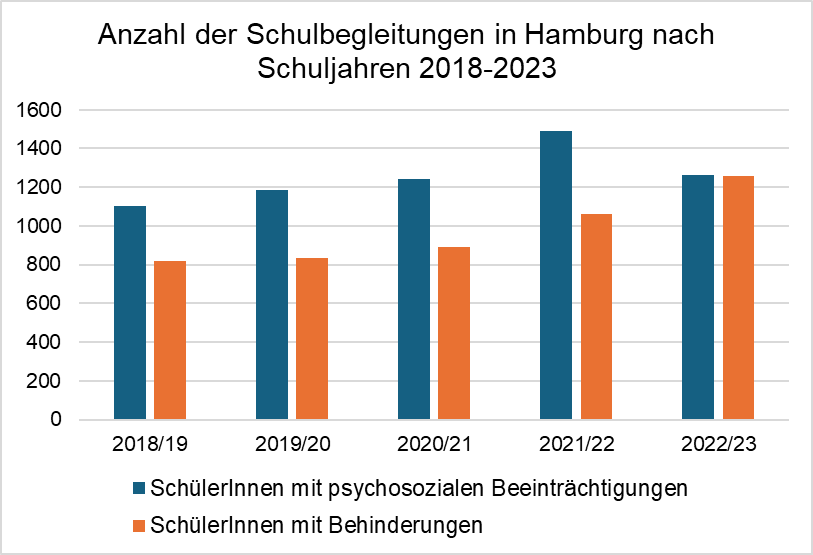

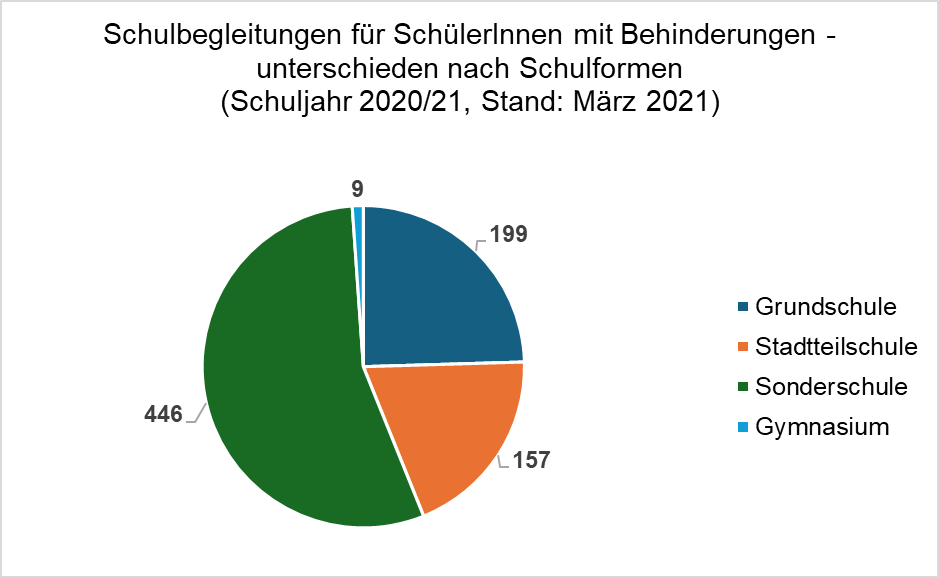

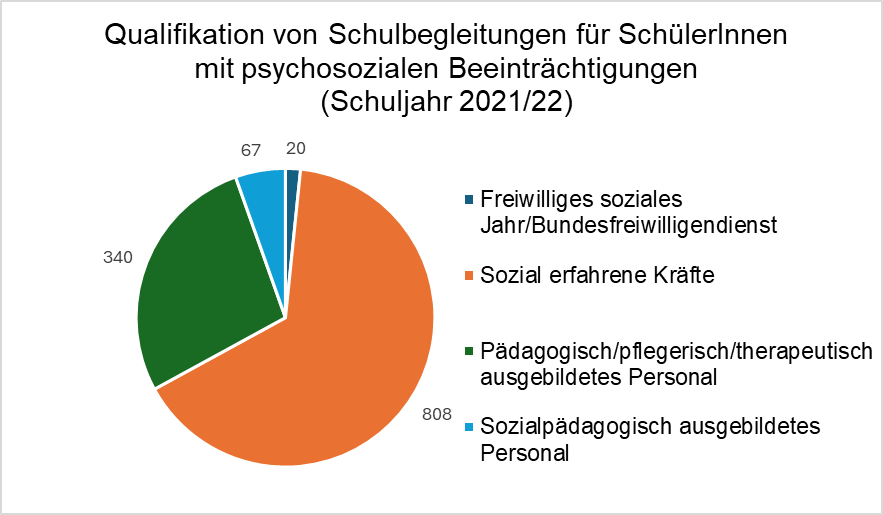

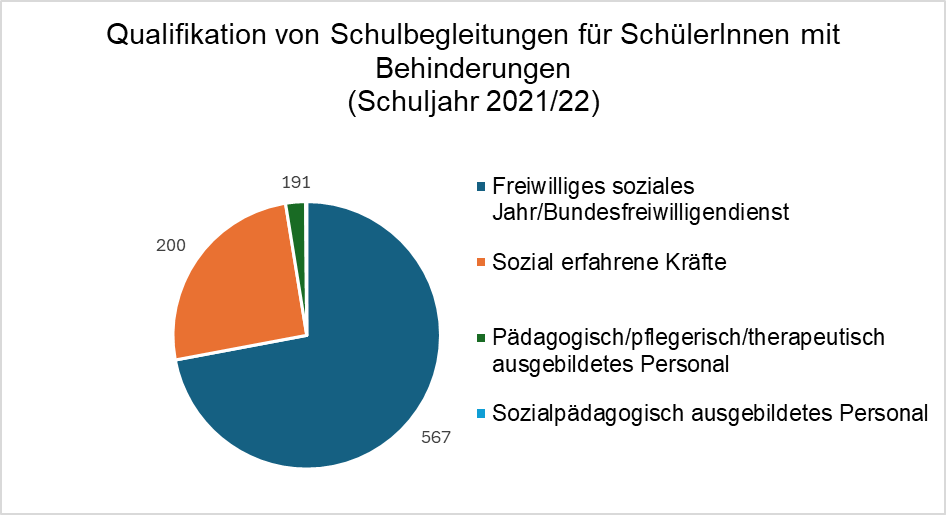

Bislang gibt es in Hamburg zwei sehr unterschiedliche Antrags- und Bewilligungsverfahren für Schulbegleitung.

Nämlich eins für Schülerinnen und Schüler mit erheblichem Betreuungsbedarf aufgrund einer Behinderung.

Und eins für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf aufgrund einer komplexen psychosozialen Beeinträchtigung.

Das macht bis heute vieles kompliziert und undurchsichtig.

Nun sollen beide Verfahren erheblich vereinfacht und zusammengeführt werden.

Ob es dann tatsächlich einfacher wird mit Schulbegleitung?

Ich bin gespannt.

Zur Zeit scheinen viele Schulen und Lehrkräfte die Beantragung und Organisation von Schulbegleitung immer mehr als Belastung zu sehen.

Erste Eltern berichten, dass ihnen Schulen und Lehrkräfte davon abraten, eine Schulbegleitung für ihr Kind zu beantragen.

Denn die gäbe es eh nicht.

Für viele Eltern ist das Thema Schulbegleitung nach wie vor ein Dauerbrenner.

Im letzten Schuljahr (2024/25) ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Schulbegleitung erneut gestiegen.

Und zwar von 2.608 (Schuljahr 2023/24) auf 3.220 (Stichtag 31.07.2025) .

Gleichzeitig wird es immer schwerer, passende Schulbegleitungskräfte zu finden.

Häufig müssen Schülerinnen und Schüler – trotz Bewilligung – ohne Schulbegleitung in ein neues Schuljahr starten.

Bei einigen von ihnen gelingt es während des gesamten Schuljahrs nicht, eine geeignete Schulbegleitungskraft zu finden.

Die Folgen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind gravierend.

Viele von ihnen werden weiterhin einfach nach Hause geschickt, wenn die Schulbegleitung fehlt.

Viele gehen erst gar nicht zur Schule.

Das passiert in Regelschulen und in Sonderschulen.

Dementsprechend groß sind Frust und Ärger bei den Eltern.

Mit dem steigenden Bedarf an Schulbegleitung gewinnen außerschulische Anbieter von Schulbegleitung zunehmend an Einfluss.

Gleich mehrere Hamburger Anbieter von Schulbegleitung versprechen auf ihren Internet-Seiten:

Schulbegleitung sichert Teilhabe, Bildungserfolg, soziale Integration und größtmögliche Selbständigkeit.

Denn, so ist zu lesen:

- Die stets erfahrenen und gut ausgebildeten Schulbegleiter sind in erster Linie dem Kind verpflichtet, das sie begleiten.

- Sie orientieren sich an den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen und den besonderen Bedürfnissen des Kindes.

- Sie strukturieren den Schulalltag, fördern die eigenständige Lernorganisation des Kindes und unterstützen bei der Aneignung von Lerninhalten.

- Sie helfen dem Kind, seine sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, Konflikte zu meistern, sein Selbstbewusstsein zu stärken und einen Platz in der Gemeinschaft zu finden.

- Sie bieten dem Kind Sicherheit und Schutz, um sich bestmöglich zu entfalten und Herausforderungen zu meistern.

Das hört sich toll an.

Und wird die Erwartungen vieler Eltern an Schulbegleitung weiter erhöhen.

Nicht wenige Eltern glauben inzwischen: Sobald eine bestätigte medizinische Diagnose vorliegt, erhält ein Kind mit Beeinträchtigung automatisch eine Schulbegleitung.

Allerdings:

Was außerschulische Anbieter von Schulbegleitung versprechen, geht weit über das hinaus, was Hamburgs Schulbehörde als Aufgabe und Rolle von Schulbegleitung ansieht.

In ihrer Kurzinformation zur Steuerung des Einsatzes von Schulbegleitungen an Hamburger Schulen erklärt die Behörde:

- Schulbegleitung ist nicht für Bildung zuständig ist.

- Die Schule sichert die schulische Teilhabe. Das bedeutet: Die Schule sichert Bildung, Erziehung und die bedarfsbezogene Pflege.

- Die Schule macht ein individualisiertes Bildungsangebot und nutzt dafür zielgerichtet alle zur Verfügung stehenden Mittel und Maßnahmen.

- Eine Schulbegleitung kommt erst dann zum Einsatz, wenn bei einem Schüler alle regelhaften pädagogischen, sonderpädagogischen, sozialpädagogischen und pflegerischen Angebote der Schule nicht ausreichen, um seine angemessene Teilhabe am Bildungsprozess sicherzustellen.

- Schulbegleitung ist damit immer eine nachgeordnete Unterstützungs- und Hilfeleistung.

- Die genauen Aufgaben und Ziele der Schulbegleitung werden individuell für jedes Kind im sogenannten Förderplan festgelegt.

- Bevorzugt werden Pool-und Kombilösungen für mehrere Schüler – keine Einzelbegleitungen.

Schulbegleitung wird nicht automatisch bewilligt, sobald eine Behinderung vorliegt.

Schulbegleitung gibt es immer erst dann, wenn alles andere versagt hat.

Dementsprechend schwer und zeitaufwendig ist es, einen Antrag auf Schulbegleitung überhaupt durchzubekommen.

Dazu schweigen die Anbieter von Schulbegleitung auf ihren Internet-Seiten.

Und noch etwas anderes erwähnen die Anbieter nicht:

Eine Schulbegleitung allein garantiert noch lange keine erfolgreiche Teilhabe an Bildung.

Das hat die Evaluation der Hamburger Schulbegleitung mehr als deutlich gezeigt.

Es ist und bleibt die zentrale Aufgabe von Schule, JEDEM einzelnen Kind ein bestmögliches Lernen zu ermöglichen.

Dazu verpflichten das Grundgesetz, das Hamburgische Schulgesetz wie auch die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Behindertenrechtskonvention.

Ich beobachte mit Sorge, dass sich Schulbegleitung in Hamburg immer mehr zu einem Regelangebot für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen entwickeln könnte – um „inklusive“ Bildung zu ermöglichen.

Denn das ist ein Widerspruch in sich.

Ein spezielles Unterstützungsangebot nur für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen ist niemals inklusiv.

Inklusive Bildung setzt darauf, bestehende Barrieren abzubauen, um allen einen ungehinderten Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Es darf nicht um die Frage gehen:

Wie lässt sich Schulbegleitung verbessern?

Es muss um die Frage gehen:

Wie lässt sich inklusive Bildung und damit die Inklusion in Hamburgs Schulen weiter voran bringen?

Damit Schulbegleitung möglichst überflüssig wird.

![Auf dem Bild ist folgender Text zu lesen: " Zu Tafel III. Alkohol und Entartung. Der verderbliche Einfluss des Alkoholmissbrauches auf die Nachkommenschaft ist ein so augenscheinlicher und zugleich so ungemein wichtiger, dass wir wenigstens einige der auf diesem Gebiete bekannt gewordenen Tatsachenreihen wiedergeben mussten. Die Darstellungen sind ohne weiteres verständlich; sie zeigen einmal die grosse Kindersterblichkeit in Trinkerfamilien, sodann die Häufigkeit von Nerven- und Geisteskrankheiten wie von Missbildungen, endlich auch die geringere Widerstandsfähigkeit der Trinkerkinder gegen Tuberkulose. Es darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Trunksucht der Eltern in vielen Fällen das Zeichen ihrer leiblich-seelischen Entartung ist, die sie selbst schon von ihren Eltern ererbt haben. Selbstverständlich ist auch die Minderwertigkeit der Kinder nicht allein durch die [...]"

Der Textauszug stammt aus: Wandtafeln zur Alkoholfrage. Erläuterungen nebst den 10 verkleinerten Tafeln in mehrfachem Farbendruck, 2., unveränderte Auflage , München 1907.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/image-1.png)

![Fortsetzung des Textes von Bild 1:

"[...] schädliche Wirkung des Alkohols auf die Keime bedingt, sondern es spielen dabei die Begleiterscheinungen der Trunksucht, die

Zerrüttung der Ehe, die sittliche Verwahrlosung und der wirtschaftliche Niedergang in Trinkerfamilien sicherlich eine wesentliche Rolle. Auf der andern Seite ist zu betonen, dass die Angaben über die Schicksale von Trinkerkindern insoweit meist an einer gewissen Unvollständigkeit leiden, als ein Ueberblick über ihr gesamtes Leben in der Regel nicht vorliegt. Sehr schwere

Gefahren bringt bei ihnen oft genug der Eintritt in die Entwicklungsjahre und in das selbstständige Erwerbsleben. Wollte man daher ein wirklich zuverlässiges Urteil über die Nachkommenschaft

der Trinker gewinnen, so müssten deren Schicksale mindestens

etwa bis zum 25. oder 30. Lebensjahre in Betracht gezogen

werden, was allerdings auf sehr erhebliche praktische Schwierigkeiten stösst."

Der Textauszug stammt aus: Wandtafeln zur Alkoholfrage. Erläuterungen nebst den 10 verkleinerten Tafeln in mehrfachem Farbendruck, 2., unveränderte Auflage , München 1907.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![Auf dem Bild ist in altdeutscher Schrift zu lesen:

"Hier interessiert uns nun zunächst die Frage, welche Eigenschaften und Wirkungen den Zuständen geistigen Todes zukommen. In äußerlicher Beziehung ist ohne

weiteres erkennbar: der Fremdkörpercharakter der

geistig Toten im Gefüge der menschlichen Gesellschaft, das

Fehlen irgendwelcher produktiver Leistungen , ein Zustand völliger Hilflosigkeit mit der Notwendigkeit der Versorgung durch Dritte. In bezug auf den inneren Zustand würde zum Begriff des geistigen Todes gehören, daß nach der Art der Hirnbeschaffenheit klare Vorstellungen, Gefühle oder Willensregungen nicht entstehen können, daß keine Möglichkeit der

Erweckung eines Weltbildes im Bewußtsein besteht, und daß

keine Gefühlsbeziehungen zur Umwelt von den geistig

Toten ausgehen können, (wenn sie auch natürlich Gegenstand

der Zuneigung von seiten Dritter sein mögen).

Das wesentlichste aber ist das Fehlen der Möglichkeit, sich der eigenen Persönlichkeit bewußt zu werden, das Fehlen des Selbstbewußtseins. Die geistig Toten stehen auf einem intellektuellen Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wider finden, [...]."

Es handelt sich um ein Zitat aus dem 1922 erschienenen Buch von Karl Binding und Alfred Hoche: Die Freigebe der Vernichtung lebensunwerten Lebens - ihr Maß und ihre Form.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/betroffene-Menschen-aufgrund-ihrer-mentalen-Schaedigung-nicht-allein-am-Leben-teilhaben-koennen.-1350-x-1080-px-1080-x-1080-px-1024x1024.png)