Vor einer Woche veröffentlichte das Hamburger Abendblatt einen ganzseitigen Artikel über die Fetale Alkoholspektrum-Störung FASD.

Und zwar an exponierter Stelle.

Normalerweise freue ich mich über solche Artikel. Ganz besonders als Mutter eines Kindes mit FASD.

Doch diesmal ist das anders.

Bereits den Anfang des Artikels finde ich problematisch:

„Eigentlich sollte es inzwischen wirklich jeder wissen: Schwangere dürfen keinen Alkohol trinken, denn dieser schädigt ihr ungeborenes Kind. Umso erschreckender ist, dass es trotzdem dauernd passiert“.

Hier wird mit dem moralischen Zeigefinger auf Mütter gezeigt: „Wie könnt ihr nur.“

Allerdings:

Wohl keine schwangere Frau trinkt mit der Absicht, ihrem ungeborenen Kind bewusst zu schaden.

Schwangere Frauen trinken:

- weil sie sich amüsieren wollen und noch nicht wissen, dass sie schwanger sind.

- weil ihnen immer noch Menschen sagen: „Ein oder zwei Schlückchen in der Schwangerschaft schaden doch nicht.“

- weil sie gefangen sind in Drogen- oder Alkoholsucht.

- weil sie andere schwerwiegende Probleme haben und dringend Unterstützung bräuchten.

Verurteilen wir leibliche Mütter von Kindern mit FASD, führt dies nur dazu, dass sie den Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft verheimlichen.

Das hilft keinem. Ganz besonders nicht den betroffenen Kindern.

Wichtig ist es, leiblichen Müttern vorurteilsfrei zu begegnen. Zusammen mit ihren betroffenen Kindern müssen wir ihnen einen schnellen Zugang zum Hilfesystem ermöglichen.

Auch die Sichtweise auf Menschen mit FASD, die in dem Artikel zum Ausdruck kommt, bereitet mir Bauchschmerzen.

Bereits sehr früh fällt der Begriff des „Dorfdeppen“:

„Früher hatten wir das Wissen nicht. Jedes Dorf hatte seinen ‚Dorfdeppen‘. […] Wenn wir uns diese heute angucken würden, liegt die Vermutung nahe, dass der eine oder andere eine Alkoholschädigung hatte.“

Auch wenn dies sicherlich nicht beabsichtigt ist:

Hier wird an alte Bilder und Vorurteile angeknüpft, die hängen bleiben.

Die einen durch das Weiterlesen des Artikels und darüber hinaus begleiten.

Und die Menschen mit FASD und ihre Bezugspersonen verletzen können.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird vorgestellt, wie sich die durch Alkohol verursachte vorgeburtliche Hirnschädigung auf das Leben von Menschen mit FASD auswirkt:

- Menschen mit FASD bleiben ein Leben lang anders.

- Menschen mit FASD verhalten sich auffällig bis herausfordernd, oft auch gewalttätig.

- Menschen mit FASD sind freundlich und treu.

- Menschen mit FASD können aus Erfahrung nicht lernen.

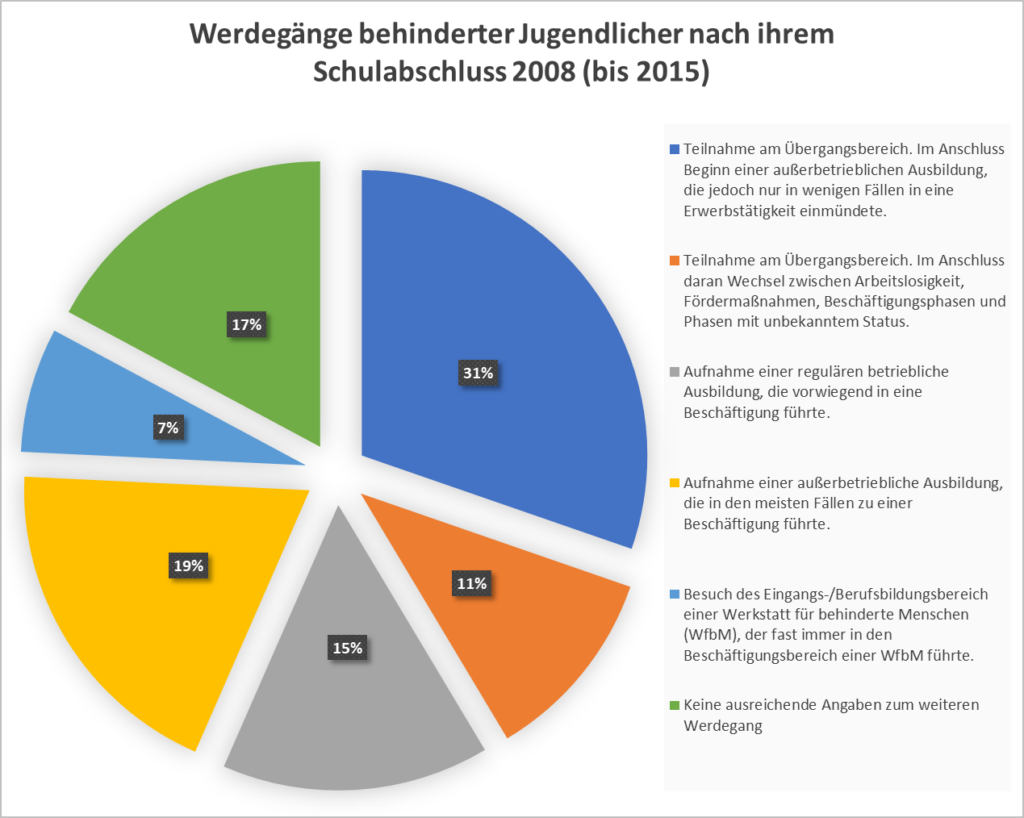

- Kinder mit FASD schaffen in der Regel kein Abitur, auch wenn viele von ihnen einen normal hohen IQ haben.

- Menschen mit FASD sind ein Leben lang auf Fürsorge und Unterstützung angewiesen.

Hinter dieser Beschreibung von Menschen mit FASD versteckt sich ein immer noch tief verwurzeltes medizinisch geprägtes Verständnis von Behinderung:

Eine Behinderung wird gesehen als etwas, das vom „Normalen“ abweicht.

Wie eine „biologische Funktionseinschränkung“ oder eine „Krankheit“.

Dazu passen Begriffe wie „Fehlbildung“, „hirnorganische Schädigungen“ oder „Heilung“, die sich wie ein roter Faden durch den Artikel ziehen.

Diese rein medizinisch geprägte Sicht auf Menschen mit FASD halte ich für äußerst problematisch.

Betroffene werden ausschließlich über ihre Gehirnschädigung definiert und als defizitär betrachtet.

Dadurch werden Menschen mit FASD bewertet, entmündigt und diskriminiert.

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat bereits vor über zehn Jahren klargestellt:

Ein Mensch ist nicht per se behindert. Er wird durch eine Umwelt behindert, die individuelle Unterschiede nicht berücksichtigt.

Unser Kind hat FASD.

Unser Kind weiß: Wegen seiner FASD hat es verschiedene Einschränkungen.

Diese Einschränkungen sind für unser Kind normal. So normal wie seine Augenfarbe.

Problematisch wird es erst, wenn die Umwelt unseres Kindes diese Einschränkungen ignoriert. Wenn sie etwas erwartet, dass unser Kind aufgrund seiner Einschränkungen nicht erfüllen kann.

Dann wird unser Kind behindert.

Das Bundesteilhabegesetz legt fest:

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft […] hindern können.“

Dadurch ändert sich der Blick auf Behinderung.

Für Kinder und Jugendliche mit FASD bedeutet das zum Beispiel:

Nicht ihre Einschränkungen durch FASD sind schuld daran, warum sie kein Abitur schaffen. Stattdessen verhindern bestehende schulische Strukturen, dass junge Menschen mit FASD auf ihre Potentiale zugreifen und gleichberechtigt an Bildung teilhaben können.

Wollen wir Menschen mit FASD wirksam unterstützen, müssen wir lernen, ihre individuellen Einschränkungen nicht als Defizite zu betrachten.

Sondern als unveränderliches Merkmal und damit als Teil menschlicher Vielfalt.