Gerade erst war der 9. September.

Immer am 9. September wird weltweit auf die meist unsichtbare Behinderung FASD (Fetale Alkohol-Spektrum-Störung) aufmerksam gemacht.

Auch in Deutschland gab es diesmal Aktionen und Veranstaltungen.

Und das gleich an mehreren Orten, darunter Hamburg.

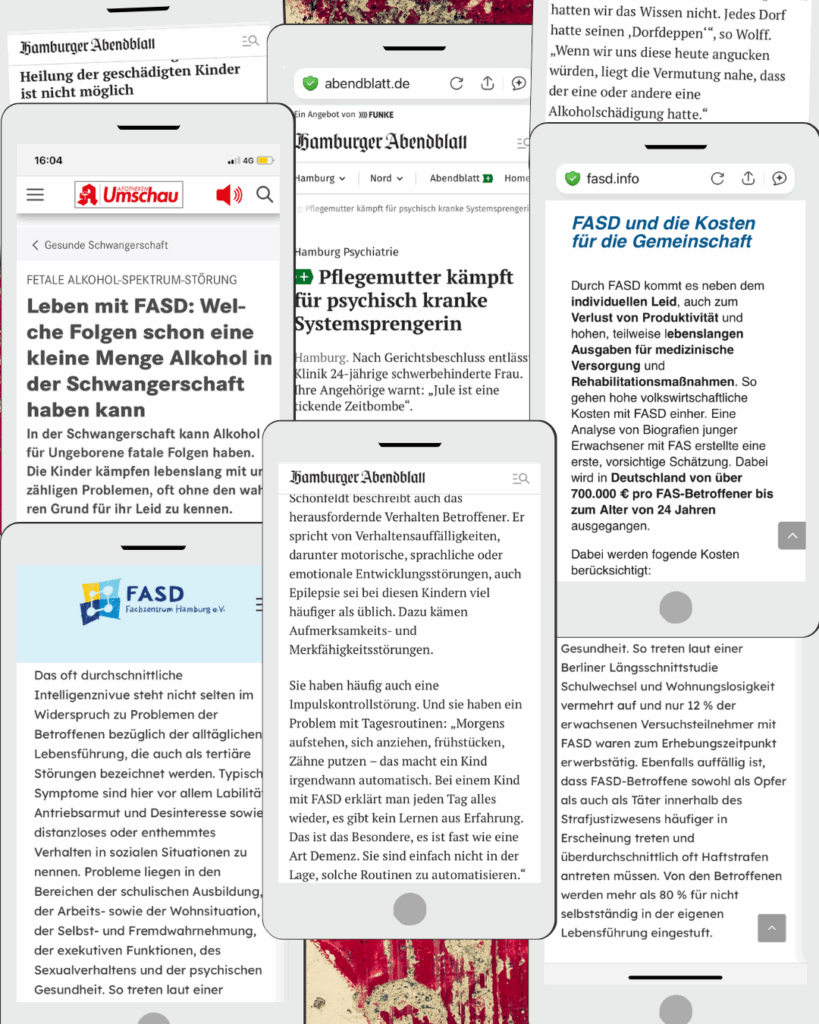

Denn FASD ist bei uns inzwischen um einiges bekannter geworden.

Dank dem engagierten Einsatz vieler Adoptiv- und Pflege-Eltern gibt es immer häufiger Berichte und Filme über FASD und die Menschen, die davon betroffen sind.

Die Zahl der Selbsthilfe-Gruppen für Eltern und Betroffene wächst.

Neue Beratungsstellen und Fachzentren entstehen.

Es gibt jetzt eine spezielle FASD-Fachkraft-Ausbildung.

Und seit neustem auch einen Bundesverband FASD.

Alles in allem eine tolle Entwicklung, sollte man meinen.

Und trotzdem bin ich besorgt.

Mich sorgt die Art und Weise, wie bei uns in Deutschland über Menschen mit FASD gesprochen wird.

Immer wieder lese oder höre ich:

Menschen mit FASD sind „geschädigt“ und „krank“, weil ihre Mütter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben.

Sie haben bereits vor der Geburt eine „irreparable Hirnschädigung“ erworben, unter der sie ein Leben lang „leiden“ werden.

Ohne Aussicht auf „Heilung“.

Und mit „fatalen Folgen“:

- Menschen mit FASD können „nicht eigenständig leben“.

- Sie bleiben ein Leben lang auf Unterstützung angewiesen.

- Sie zeigen deutliche Verhaltensauffälligkeiten.

- Sie können nicht lernen.

- Sie schaffen es nicht, einer geregelten Arbeit nachzugehen.

- Sie werden kriminell.

- Sie landen auf der Straße oder in der Psychiatrie.

Menschen mit FASD werden als „Systemsprenger“ bezeichnet, als „Dorfdeppen“ oder „tickende Zeitbomben“.

Und sie verursachen, so wird behauptet, einen enorm hohen „volkswirtschaftlichen Schaden“.

Teilweise werden sogar konkrete Summen genannt, die die Millionen übersteigen.

Solch eine drastische Darstellung sei notwendig, damit Menschen mit FASD endlich die Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, die sie benötigten.

Erklären mir einige Aktivisten aus der Adoptiv- und Pflegeeltern-Szene.

Und fordern gleich einen ganzen Katalog von Unterstützungsleistungen für ihre „schwerst- und mehrfach behinderten“ Kinder.

Ich halte diese Sicht auf Menschen mit FASD für äußerst problematisch.

Sie ignoriert das menschenrechtliche Modell von Behinderung.

Sie stigmatisiert und schürt Vorurteile.

Sie setzt auf Defizite und wertet Menschen mit FASD ab.

Sie hält Menschen mit FASD klein.

Und sie ist gefährlich!

Unsere deutsche Geschichte zeichnet sich durch einen wenig rühmlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen aus.

In keinem anderen Land der Welt gibt es so alte und ausgeprägte Sonderstrukturen wie bei uns.

Gleichzeitig blicken wir zurück auf eine lange Tradition, den Wert eines Menschen über seine Leistung zu bemessen.

Noch als Kind wurde mir gesagt: „Wer nicht arbeitet, braucht auch kein Essen.“

Bei Menschen mit Behinderungen wurde bereits lange vor den Nationalsozialisten zwischen verschieden Gruppen unterschieden.

Nämlich denen, die „noch bildungsfähig“ seien.

Denen, die „lediglich der Beschäftigung fähig“ seien.

Und den „Pflegefällen“, die nur kosten, aber zu nichts nützten.

Mit der Eugenik setzte sich ab 1900 die Vorstellung durch, dass Behinderungen eine Folge „minderwertiger Erbanlagen“ seien und daher von Generation zu Generation weitergegeben würden.

Als eine der häufigsten Ursache für „Nerven- und Geisteskrankheiten“ und anderen „Missbildungen“ bei Kindern galt der „Alkoholmissbrauch“ der Eltern.

Der Alkoholkonsum von Müttern und Vätern wiederum wurde als Beweis für deren „minderwertige Erbanlagen“ angesehen.

![Auf dem Bild ist folgender Text zu lesen: " Zu Tafel III. Alkohol und Entartung. Der verderbliche Einfluss des Alkoholmissbrauches auf die Nachkommenschaft ist ein so augenscheinlicher und zugleich so ungemein wichtiger, dass wir wenigstens einige der auf diesem Gebiete bekannt gewordenen Tatsachenreihen wiedergeben mussten. Die Darstellungen sind ohne weiteres verständlich; sie zeigen einmal die grosse Kindersterblichkeit in Trinkerfamilien, sodann die Häufigkeit von Nerven- und Geisteskrankheiten wie von Missbildungen, endlich auch die geringere Widerstandsfähigkeit der Trinkerkinder gegen Tuberkulose. Es darf allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Trunksucht der Eltern in vielen Fällen das Zeichen ihrer leiblich-seelischen Entartung ist, die sie selbst schon von ihren Eltern ererbt haben. Selbstverständlich ist auch die Minderwertigkeit der Kinder nicht allein durch die [...]"

Der Textauszug stammt aus: Wandtafeln zur Alkoholfrage. Erläuterungen nebst den 10 verkleinerten Tafeln in mehrfachem Farbendruck, 2., unveränderte Auflage , München 1907.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/image-1.png)

![Fortsetzung des Textes von Bild 1:

"[...] schädliche Wirkung des Alkohols auf die Keime bedingt, sondern es spielen dabei die Begleiterscheinungen der Trunksucht, die

Zerrüttung der Ehe, die sittliche Verwahrlosung und der wirtschaftliche Niedergang in Trinkerfamilien sicherlich eine wesentliche Rolle. Auf der andern Seite ist zu betonen, dass die Angaben über die Schicksale von Trinkerkindern insoweit meist an einer gewissen Unvollständigkeit leiden, als ein Ueberblick über ihr gesamtes Leben in der Regel nicht vorliegt. Sehr schwere

Gefahren bringt bei ihnen oft genug der Eintritt in die Entwicklungsjahre und in das selbstständige Erwerbsleben. Wollte man daher ein wirklich zuverlässiges Urteil über die Nachkommenschaft

der Trinker gewinnen, so müssten deren Schicksale mindestens

etwa bis zum 25. oder 30. Lebensjahre in Betracht gezogen

werden, was allerdings auf sehr erhebliche praktische Schwierigkeiten stösst."

Der Textauszug stammt aus: Wandtafeln zur Alkoholfrage. Erläuterungen nebst den 10 verkleinerten Tafeln in mehrfachem Farbendruck, 2., unveränderte Auflage , München 1907.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

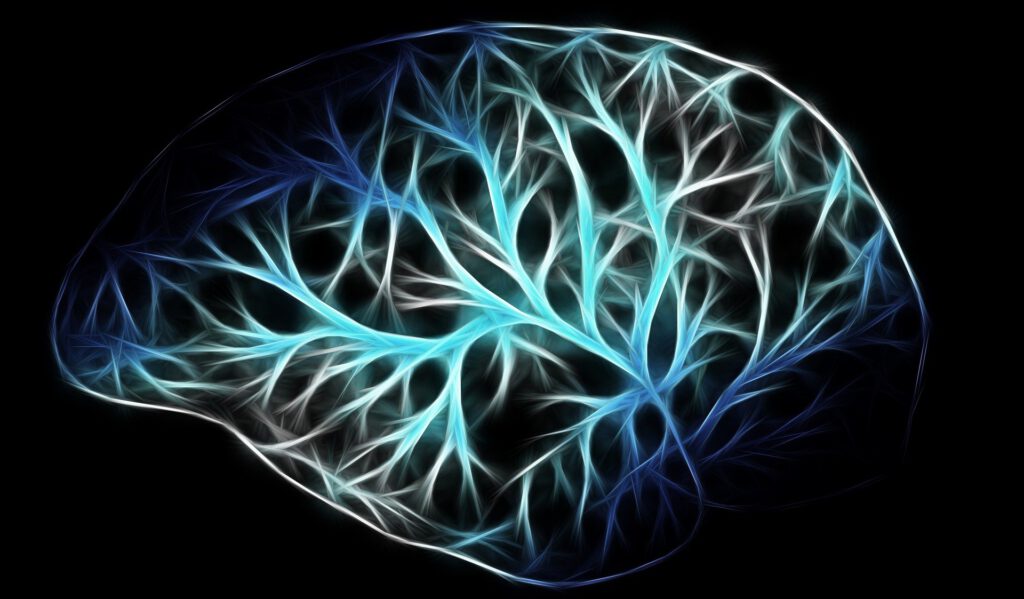

Nach dem 1. Weltkrieg verschärfte sich die eugenische Diskussion.

Mediziner und Juristen begannen damit, intensiv für die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ zu werben, um – so die Vorstellung – die „Volksgemeinschaft“ zu stärken und gesellschaftliche Kosten für „Ballastexistenzen“ zu reduzieren.

Menschen mit angeborenen „Gehirnveränderungen“ – auch als „unheilbar Blödsinnige“ oder „geistig Tote“ bezeichnet – standen dabei ganz oben auf der Liste derjenigen, deren „wertlose“ Leben zur „Vernichtung“ freigegeben werden sollten.

Gefolgt von den als „unheilbar“ angesehenen Kranken.

Die Nationalsozialisten griffen schließlich die Forderungen aus der Eugenik auf und rechtfertigten damit die hunderttausendfachen Zwangssterilisationen und „Euthanasie“-Morde an Menschen mit Behinderungen.

![Auf dem Bild ist in altdeutscher Schrift zu lesen:

"Hier interessiert uns nun zunächst die Frage, welche Eigenschaften und Wirkungen den Zuständen geistigen Todes zukommen. In äußerlicher Beziehung ist ohne

weiteres erkennbar: der Fremdkörpercharakter der

geistig Toten im Gefüge der menschlichen Gesellschaft, das

Fehlen irgendwelcher produktiver Leistungen , ein Zustand völliger Hilflosigkeit mit der Notwendigkeit der Versorgung durch Dritte. In bezug auf den inneren Zustand würde zum Begriff des geistigen Todes gehören, daß nach der Art der Hirnbeschaffenheit klare Vorstellungen, Gefühle oder Willensregungen nicht entstehen können, daß keine Möglichkeit der

Erweckung eines Weltbildes im Bewußtsein besteht, und daß

keine Gefühlsbeziehungen zur Umwelt von den geistig

Toten ausgehen können, (wenn sie auch natürlich Gegenstand

der Zuneigung von seiten Dritter sein mögen).

Das wesentlichste aber ist das Fehlen der Möglichkeit, sich der eigenen Persönlichkeit bewußt zu werden, das Fehlen des Selbstbewußtseins. Die geistig Toten stehen auf einem intellektuellen Niveau, das wir erst tief unten in der Tierreihe wider finden, [...]."

Es handelt sich um ein Zitat aus dem 1922 erschienenen Buch von Karl Binding und Alfred Hoche: Die Freigebe der Vernichtung lebensunwerten Lebens - ihr Maß und ihre Form.](https://inklusion-in-hamburg.de/wp-content/uploads/2025/09/betroffene-Menschen-aufgrund-ihrer-mentalen-Schaedigung-nicht-allein-am-Leben-teilhaben-koennen.-1350-x-1080-px-1080-x-1080-px-1024x1024.png)

Wer glaubt, dass diese menschenverachtenden Vorstellungen von Menschen mit Behinderungen nach dem Ende des 2. Weltkriegs einfach verschwanden, irrt sich gewaltig.

Im Gegenteil.

Noch lange nach Kriegsende galten die an Menschen mit Behinderungen verübten Morde und Zwangssterilisationen bei vielen als gerechtfertigt – wegen der angeblichen „Minderwertigkeit“ der Opfer.

Anfang der 1970er Jahre ging eine Mehrheit aller Deutschen nach wie vor davon aus, dass Eltern an den Behinderungen oder Lernschwierigkeiten ihrer Kinder schuld seien.

Als „Hauptursachen“ galten „Vererbung“, „Trunksucht“ oder „Inzest“.

Aber auch eine „falsche Erziehung“, so meinten nicht wenige, spiele eine Rolle.

Eine erste, zaghafte Aufarbeitung der an Menschen mit Behinderungen verübten Morde und Verbrechen begann erst in den 1980er Jahren.

Sie ist bis heute nicht abgeschlossen.

Erst in den 1990er Jahren setzte sich langsam die Erkenntnis durch, dass die Erfassung, Verfolgung, Zwangssterilisation und Ermordung von Menschen mit Behinderungen ein zentraler Teil der nationalsozialistischen Rassenideologie war.

Trotzdem sind die Opfer bis heute nicht offiziell als Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt.

Warum schreibe ich das alle?

Die Art und Weise, wie bei uns in Deutschland über Menschen mit FASD gesprochen wird, weckt bei mir ungute Erinnerungen an das alte, gefährliche Gedankengut.

Natürlich weiß ich, dass das niemals beabsichtigt ist.

Aber es zeigt, wie tief verwurzelt die alten, von Leistung, Eugenik und Faschismus geprägten Denkmuster bei uns in Deutschland immer noch sind.

Um so wichtiger wird es, sich endlich von einem veralteten, von Medizinern geprägten Blick auf Menschen mit FASD und anderen Behinderungen zu verabschieden.

Menschen mit FASD sind nicht behindert – sie werden behindert.

Und zwar durch ein Wechselspiel zwischen individuellen Beeinträchtigungen und umwelt- und meinungsbedingten Barrieren in unserer Gesellschaft.

Wollen wir Menschen mit FASD nachhaltig unterstützen, müssen wir ihnen zunächst helfen, diese Barrieren zu überwinden.

Um sie dann gemeinsam mit ihnen abzubauen.

Das bedeutet auch:

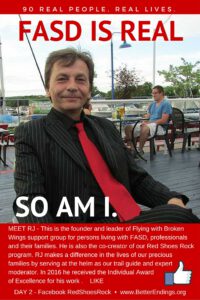

Wir müssen Menschen mit FASD gleichberechtigt mit an den Tisch holen, wenn wir über FASD reden.

„Nichts über uns ohne uns“ – so lautet nicht umsonst eine der wichtigsten Forderungen der Behindertenrechtsbewegung.

In Kanada und anderswo werden Menschen mit FASD am internationalen FASD-Tag gefeiert.

Menschen mit und ohne FASD gehen gemeinsam auf die Straße und setzen sich für Menschenrechte ein.

In Hamburg gab es am 9. September einen Fachtag, an dem Mediziner, Psychologen und Erziehungswissenschaftler Vorträge hielten über FASD, Diagnostik und Therapie.

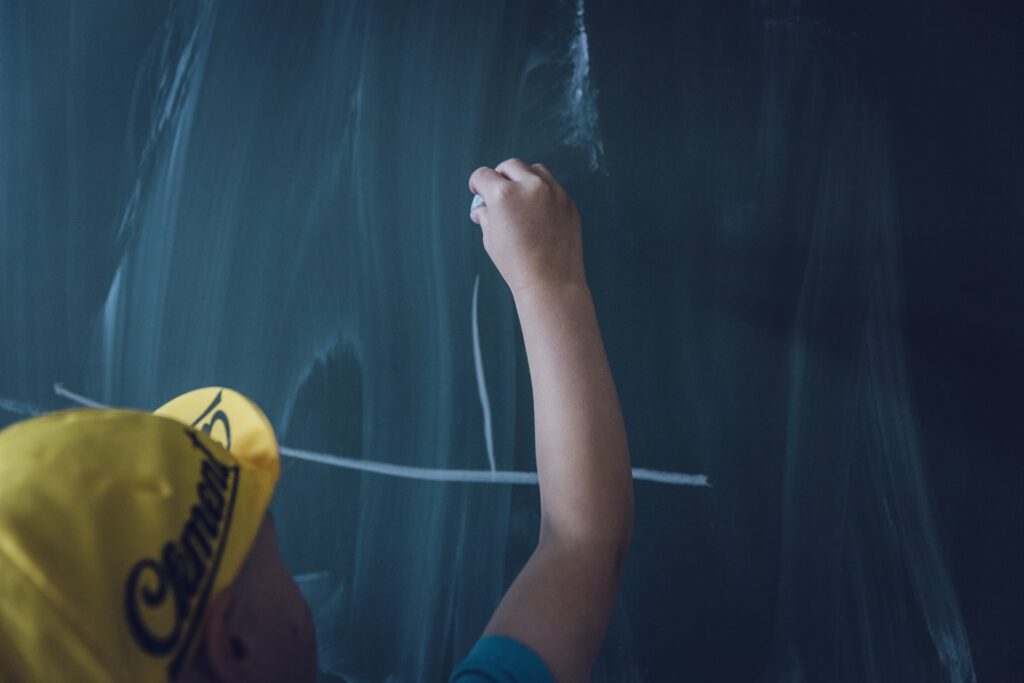

Bei uns in Deutschland sind Menschen mit Behinderungen nach wie vor viel zu selten sichtbar.

Eine Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen findet kaum statt.

Unbehagen und Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Behinderungen sind weiterhin groß.

Viele glauben immer noch, dass Menschen mit Behinderungen am besten in Sondereinrichtungen wie Sonderschulen, Werkstätten und besonderen Wohnformen aufgehoben sein.

Dazu zählen nicht wenige Adoptiv- und Pflege-Eltern von Kindern mit FASD.

Gleichzeitig ist ein deutlicher Rechtsruck in unserer Gesellschaft spürbar.

Hinzu kommen die aktuellen Debatten darüber, ob sich unsere Gesellschaft einen Sozialstaat noch leisten kann.

Meine Angst wächst, dass es auf einmal heißen könnte:

- Wenn Menschen mit FASD nicht lernen können, muss man auch nicht in deren Bildung investieren.

- Unterstützungsleistungen für Menschen mit FASD sind zu teuer und lohnen nicht.

- Menschen mit FASD gehören in Sonderschulen und Sondereinrichtungen.

- Menschen mit FASD brauchen immer jemanden, der für sie die „richtigen“ Entscheidungen trifft.

- Hat eine Frau in der Schwangerschaft Alkohol getrunken, sollte sie über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken.

- Ist es überhaupt gut, wenn Menschen mit FASD Kinder bekommen?

Menschen mit FASD sind in erster Linie Menschen – so wie du und ich.

Wir alle haben unsere besonderen Stärken und Schwächen, unsere Wünsche und Träume.

Keiner gleicht dem andern.

Jeder wird wertgeschätzt und erhält die Unterstützung, die er braucht.

Damit alle mitmachen können.

Und jeder selbst bestimmt leben kann.

Das ist Inklusion.