Ihr wisst: Seit über zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit den Themen Arbeit, Berufsvorbereitung und Ausbildung.

Darum wollte ich natürlich als erstes wissen:

Was sagt der neue Hamburger Landesaktionsplan 2023 zum Thema berufliche Bildung?

In Sachen berufliche Bildung heißt es im Landesaktionsplan:

Was Inklusion im Beruf angeht, hat Hamburg in den letzten Jahren viel getan.

Es gibt bereits vielfältige Unterstützungsangebote.

Trotzdem ist es nötig, den Übergang Schule – Beruf für Lernende noch besser zu gestalten.

Was genau hat Hamburg bereits unternommen?

Seit August 2021 gibt es an allen Berufsschulen sogenannte Inklusionsbeauftragte.

Das sind Lehrer oder Lehrerinnen, die zuvor vom Landesinstitut für Lehrerbildung in Sachen Inklusion ausgiebig geschult worden sind.

Die Inklusionsbeauftragten haben die Aufgabe:

- ihre Kollegen in Sachen Inklusion fortzubilden und zu unterstützen,

- passende individuelle Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln (einschließlich barrierearmer Lernumgebungen und Unterrichtsmaterialien),

- schulische Strukturen inklusiver zu gestalten.

Außerdem bieten die meisten Hamburger Berufsschulen inzwischen eine Ausbildungsvorbereitung dual & inklusiv an. Abgekürzt wird das mit AV dual&inklusiv.

In der inklusiven Ausbildungsvorbereitung werden Jugendliche mit speziellen Förderbedarfen durch Arbeitsassistenzen individuell begleitet und unterstützt.

Daneben werden barrierearme digitale Unterrichtsmaterialien entwickelt, erprobt und evaluiert.

Dazu gehören zum Beispiel Unterrichtsmaterialien in einfacher oder leichter Sprache.

All dies soll im Rahmen des Landesaktionsplans weiter entwickelt und auf die Bildungsgänge der Ausbildung übertragen werden.

Jugendliche mit festgestelltem Unterstützungsbedarf können dann auch im Berufsqualifizierungsjahr und in der dualen oder vollschulischen Ausbildung individuelle Arbeitsassistenzen erhalten.

Alle Lehrkräfte der Berufsschulen werden im Umgang mit barrierearmen digitalen Unterrichtsmaterialien geschult.

Nun ist die spannende Frage:

Wie wirksam sind diese Maßnahmen?

Werden sie möglichst viele junge Menschen mit Behinderungen erreichen?

Und werden sie dazu beitragen, dass mehr junge Menschen mit Behinderungen erfolgreich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgebildet werden?

Bislang hat noch keine Evaluation der bereits umgesetzten Maßnahmen stattgefunden.

Dennoch wage ich einige Überlegungen und Anmerkungen.

1. Neben dem Ausbau der inklusiven Ausbildungsvorbereitung hält Hamburg an der exklusiven Berufsvorbereitung für Menschen mit Behinderungen fest.

Neben der inklusiven Ausbildungsvorbereitung an regulären Berufsschulen gibt es in Hamburg die sogenannte Berufsvorbereitung für Menschen mit Behinderungen.

In der Berufsvorbereitung werden überwiegend junge Menschen mit geistigen Behinderungen auf eine anschließende berufliche Beschäftigung vorbereitet.

Und zwar meist überbetrieblich und in nur wenigen ausgewählten Beschäftigungsfeldern wie Gartenbau oder Hauswirtschaft.

An einem Tag in der Woche besuchen die jungen Menschen eine Berufsschule für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.

Ein Übergang in eine Ausbildung ist nicht vorgesehen.

Im neuen Landesaktionsplan wird die exklusive Berufsvorbereitung für junge Menschen mit Behinderungen nicht erwähnt.

Ich gehe davon aus, dass sie weiterhin bestehen bleiben wird.

2. Die Exklusivität des „inklusiven“ Übergangsbereichs

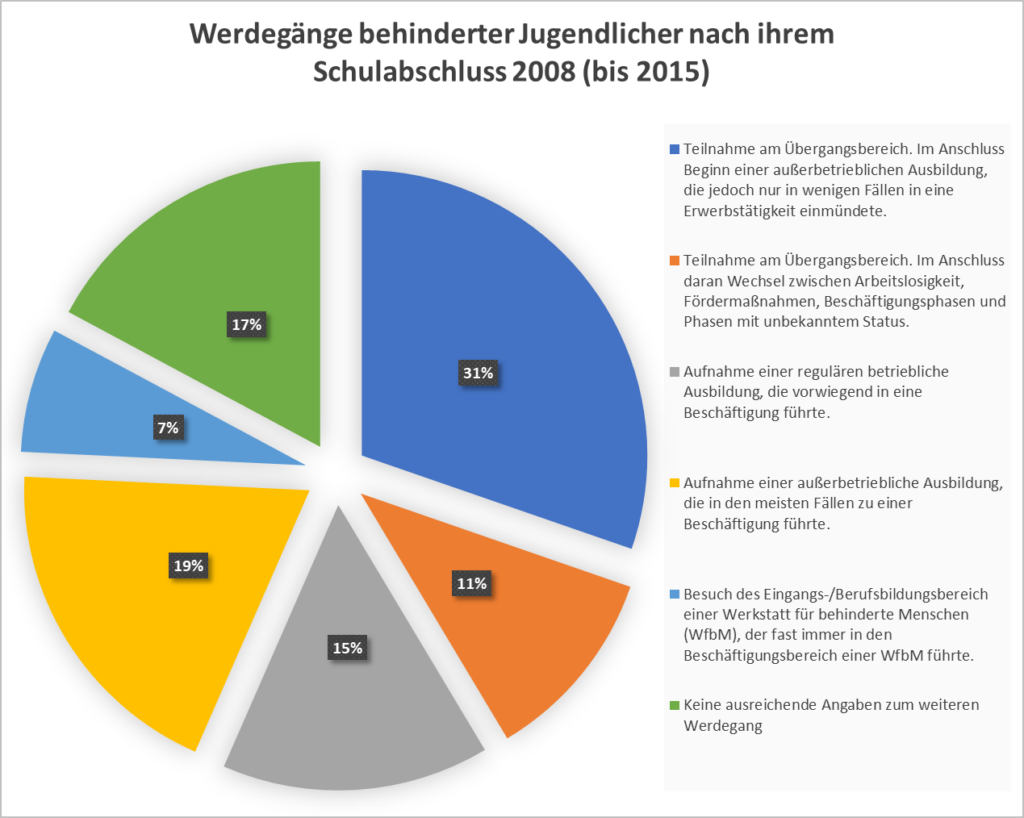

Junge Menschen mit Behinderungen, die inklusiv beschult wurden, wechseln nach der Schule so gut wie immer in den sogenannten Übergangsbereich.

Über ein inklusives oder exklusives Ausbildungsvorbereitungsjahr sollen sie auf den Arbeitsalltag vorbereitet werden und berufliche Interessen entwickeln.

Ganz anders ist dies bei Jugendlichen ohne Behinderung.

Bei ihnen bemühen sich Schule und Jugendberufsagentur, einen möglichst nahtlosen Übergang von der Schule in die Ausbildung zu erreichen.

Jugendliche ohne Behinderung wechseln nur dann in den Übergangsbereich, wenn es mit einem Ausbildungsplatz nicht geklappt hat.

Zum Beispiel wegen einem fehlenden Schulabschluss.

Oder wegen schlechter Deutschkenntnisse.

Oder wegen anderer familiärer oder sozialer Probleme.

Das heißt:

Der Übergangsbereich an sich ist bereits exklusiv.

Er wird immer mehr zu einem Auffangbecken für Schülerinnen und Schüler, die die Lernziele der Stadtteilschulen nicht erreicht haben.

3. Der Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen bleibt weiter bestehen.

Über 4400 Schülerinnen und Schüler wurden im Schuljahr 2022/23 in Hamburg exklusiv an Sonderschulen unterrichtet.

Die allermeisten von ihnen wechseln nach der Schule direkt in den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen.

Aus den Sonderschulen kommen vor allem Jugendliche mit geistigen Behinderungen, körperlichen Behinderungen, Sinnesbeeinträchtigungen und komplexen Behinderungen.

Auch Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder einer Fetalen Alkohol-Spektrum-Störung (FASD) gehören inzwischen dazu.

Im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstätten durchlaufen die jungen Menschen zunächst eine erste Orientierungsphase.

Danach beginnt die sogenannte Berufsbildungszeit.

Über die Berufsbildungszeit soll herausgefunden werden, ob ein junger Mensch mit Behinderung für den allgemeinen Arbeitsmarkt geeignet ist.

Oder ob er in einer Werkstatt oder einer Einrichtung der Tagesförderung besser aufgehoben ist.

Die Berufsbildungszeit dauert meist zwei Jahre.

Das ist relativ lang.

Trotzdem ist die Berufsbildungszeit keine anerkannte berufliche Ausbildung.

Nach Abschluss der Berufsbildungszeit gelten junge Menschen mit Behinderungen weiterhin als ungelernt.

Während der Berufsbildungszeit besuchen junge Menschen mit Behinderungen einmal in der Woche die Berufsschule für den Berufsbildungsbereich der Werkstätten in der Beruflichen Schule Uferstraße.

Auch die exklusive Berufsbildungszeit im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Hamburger Werkstätten wird im Landesaktionsplan 2023 nicht erwähnt.

4. Die Reha-Abteilung der Agentur für Arbeit vermittelt ausschließlich in Sonderformen.

Beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt hilft in Hamburg die Jugendberufsagentur.

Und das sehr erfolgreich.

Allerdings:

Für junge Menschen mit Behinderungen ist nicht die Jugendberufsagentur zuständig.

Sondern die Reha-Abteilung der Agentur für Arbeit.

Die Reha-Abteilung der Agentur für Arbeit ist eine eigene Welt für sich.

Die „Berufsberatung“ in der Reha-Abteilung orientiert sich an Angeboten und Maßnahmen, die ausschließlich für junge Menschen mit Behinderungen gedacht sind.

Dazu zählt die Vermittlung in den Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstätten.

Außerdem arbeitet die Reha-Abteilung eng mit Bildungsträgern zusammen, die sich auf die Ausbildung von jungen Menschen mit besonderen Förderbedarfen spezialisiert haben.

Anbieter dieser speziellen Ausbildungen sind die Berufliche Schule Uferstraße, das Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte und das Berufsbildungswerk Eidelstedt.

Hier können junge Menschen mit Behinderungen entweder eine Vollausbildung oder eine theoriereduzierte Fachpraktiker-Ausbildung machen.

Allerdings nur in wenigen ausgewählten Berufen.

Und so gut wie nie in einem Ausbildungsbetrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Sondern in überbetrieblichen Werkstätten der Bildungsträger.

Und in exklusiven Berufsschulen.

In den allermeisten Fällen führen diese exklusiven Ausbildungen zu keiner dauerhaften Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt.

5. Über neue inklusive Ausbildungsformen wird nicht nachgedacht.

Der Landesaktionsplan sieht vor, die Hamburger Jugendberufsagentur endlich auch für junge Menschen mit Behinderungen zu öffnen.

Das könnte ein wichtiger Schritt sein hin zu einem inklusiven Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Notwendig dafür wäre es allerdings, sich von den an die Werkstätten gebundenen Sonderformen Berufsvorbereitung und Berufsbildungszeit zu verabschieden.

Stattdessen müssten neue Formen der beruflichen Ausbildung entwickelt werden.

In solchen inklusiven Ausbildungen müssten junge Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in Berufsschulen lernen.

Und sie müssten gemeinsam in Betrieben des regulären Arbeitsmarktes oder in überbetrieblichen Werkstätten ausgebildet werden.

Jeder junge Mensch würde einen eigenen Ausbildungsplan erhalten.

Orientiert an seinen individuellen Stärken und Schwächen.

Am Ende der Ausbildung hätte jeder einen Abschluss – unabhängig von einer Behinderung.

Doch ob das jemals Realität wird?

Solange Hamburg am Sondersystem der Werkstätten festhalten wird, bezweifle ich das sehr.

Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage:

Wie wirksam sind die im Landesaktionsplan 2023 vorgesehenen Maßnahmen zur beruflichen Bildung?

Ich gehe davon aus, dass die vorgesehenen Maßnahmen die meisten jungen Menschen mit Behinderungen gar nicht erreichen werden.

Schülerinnen und Schüler der Sonderschulen werden wohl weiterhin nach der Schule überwiegend in die Sondersysteme von Werkstätten und Bildungsträgern wechseln.

Und damit eigene, exklusive Berufsschulen besuchen.

Inklusiv beschulte Jugendliche mit Behinderungen werden das inklusive Ausbildungsvorbereitungsjahr für sich nutzen können.

Auch wenn diese Maßnahme nicht wirklich inklusiv ist.

Danach allerdings wird für die meisten von ihnen Schluss sein.

Denn:

Der reguläre Berufsschulunterricht ist an einen Ausbildungsplatz gekoppelt.

Den werden Menschen mit stärkeren Einschränkungen aber nicht finden, solange es keine wirklich inklusiven Ausbildungsformen gibt.

Die UN-Behindertenrechtskonvention sagt:

Menschen mit und ohne Behinderungen sollen gemeinsam und gleichberechtigt ausgebildet und weitergebildet werden.

Dieses Ziel wird mit dem neuen Landesaktionsplan nicht erreicht.