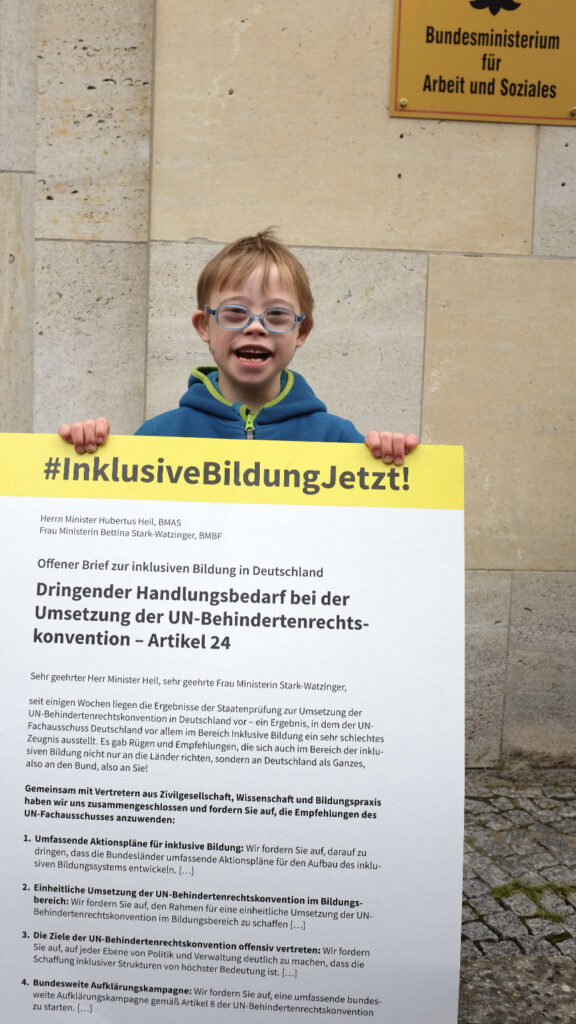

Nach der letzten Staatenprüfung im August 2023 zeigte sich der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen äußerst besorgt über die unzureichende Umsetzung von inklusiver Bildung in Deutschland.

Ganz besonders kritisierte er die weite Verbreitung von Förderschulen und Förderklassen.

Und die vielen Probleme, auf die behinderte Kinder, Jugendliche und ihre Familien stoßen, wenn sie sich für eine inklusive Beschulung entscheiden.

Umso interessanter ist es, was der neue Hamburger Landesaktionsplan 2023 zum Thema Inklusion an Schulen sagt.

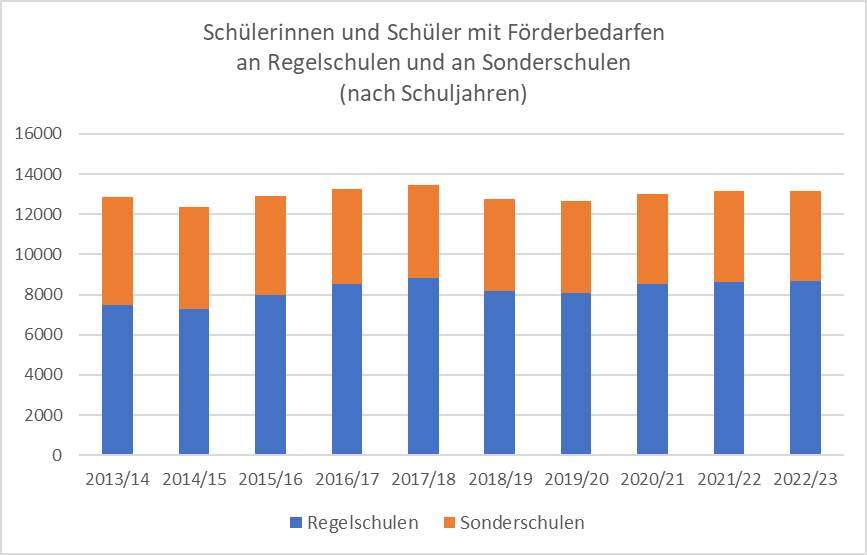

Im Landesaktionsplan wird zunächst die Entwicklung der schulischen Inklusion seit ihrer Einführung im Jahr 2012 vorgestellt.

Das ganze liest sich wie eine reine Erfolgsgeschichte.

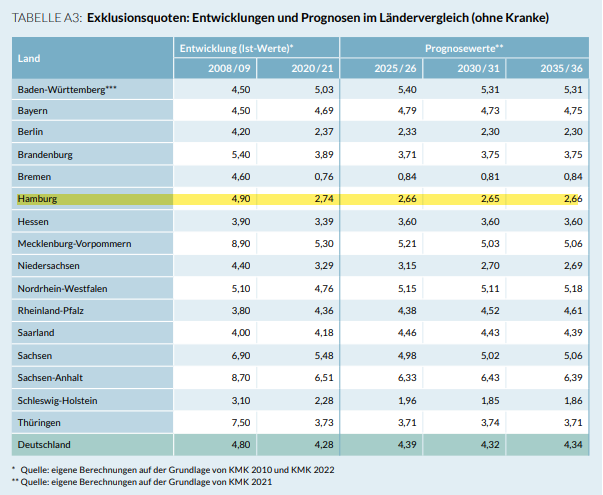

Tatsächlich hat Hamburg im Vergleich mit anderen Bundesländern eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt.

Allerdings:

Die Stadt ist immer noch weit entfernt von einem inklusiven Schulsystem für alle.

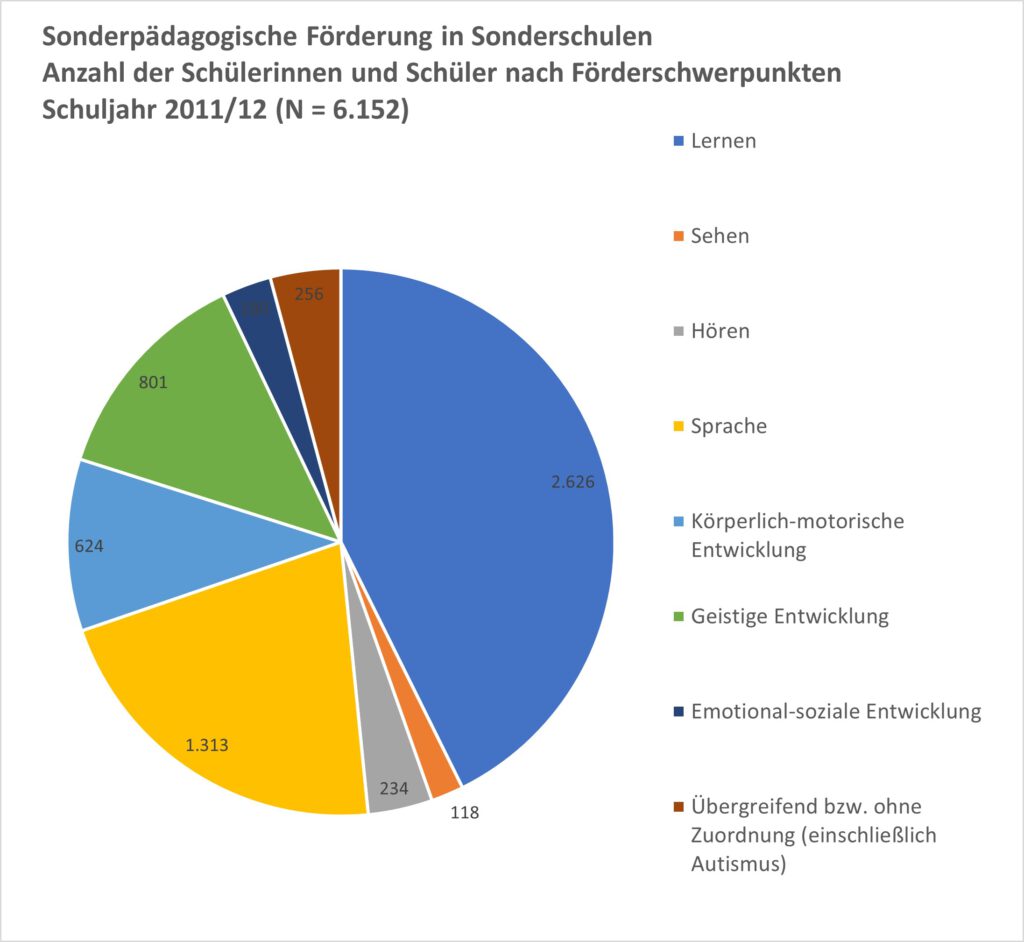

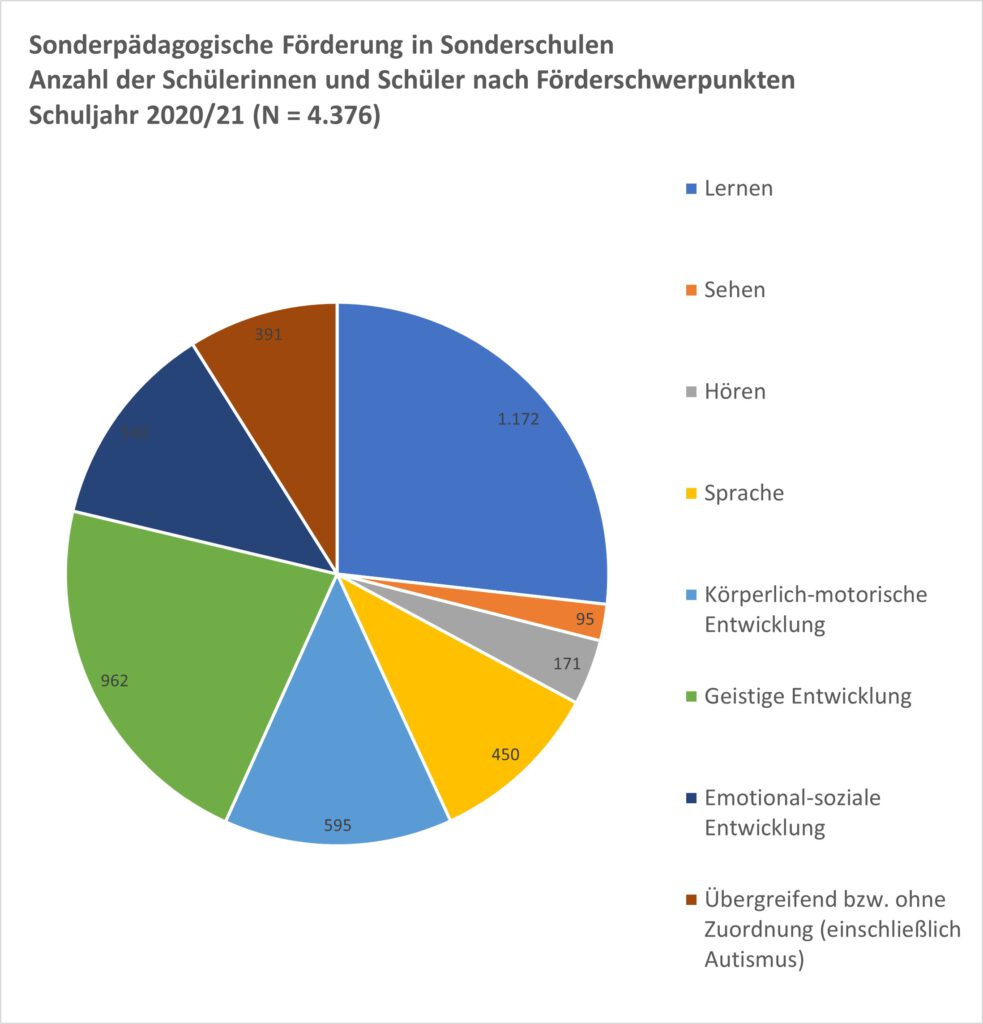

- Nach wie vor gibt es in Hamburg ein gut ausgebautes schulisches Sondersystem. Bestehend aus 26 staatlichen Sonderschulen und 5 privaten Sonderschulen.

Hier werden rund 40 Prozent aller Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen unterrichtet. Mit steigender Tendenz.

- Die allermeisten Kinder und Jugendlichen, die in Hamburg inklusiv beschult werden, besuchen Grundschulen und Stadtteilschulen. An Gymnasien findet Inklusion dagegen nach wie vor kaum statt.

- Bereits seit mehreren Jahren stagniert die jährliche Exklusionsquote. Das heißt: Der Anteil der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen geht im Vergleich zu allen Hamburger Schülern nicht weiter zurück.

Die Hamburger Schulbehörde geht davon aus, dass sich hieran bis mindestens 2035 nichts ändern wird.

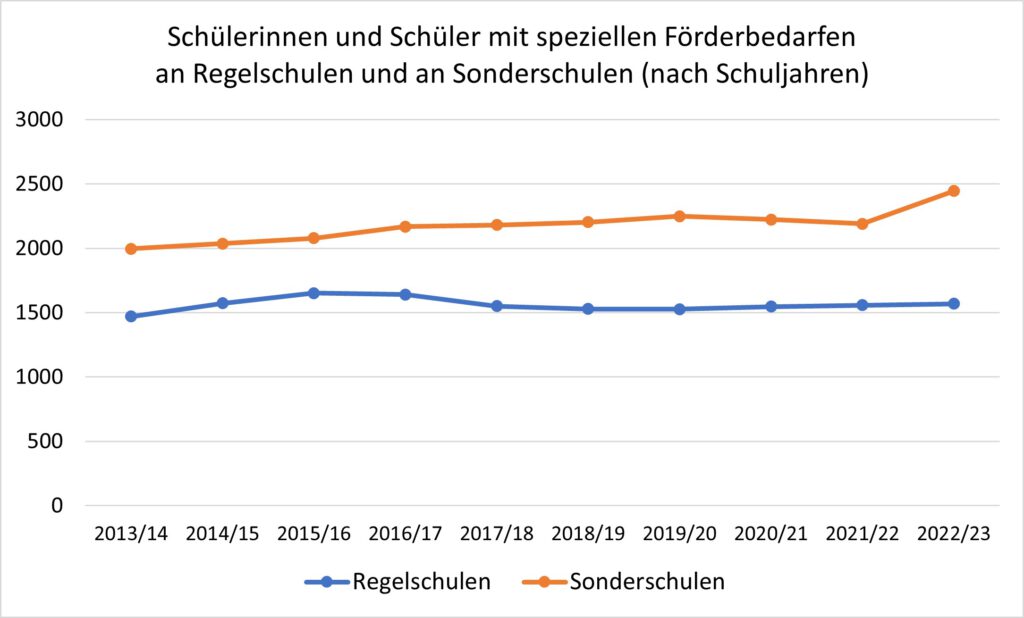

- Die meisten Kinder und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen, körperlichen Behinderungen, Sinnesbeeinträchtigungen und komplexen Behinderungen nehmen an inklusiver Bildung nach wie vor nicht teil.

Als Schülerinnen und Schüler mit speziellen Förderbedarfen werden sie überwiegend an Sonderschulen unterrichtet.

Im Schuljahr 2023/24 besuchten 2588 Schüler mit speziellen Förderbedarfen Sonderschulen.

Nur 1650 Schüler mit speziellen Förderbedarfen wurden inklusiv an Regelschulen unterrichtet.

Zum Vergleich:

Zu Beginn der schulischen Inklusion 2012/13 besuchten 1986 Schüler mit speziellen Förderbedarfen Sonderschulen und 1326 Regelschulen.

Außerdem steigt seit einigen Jahren die Zahl autistischer Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen.

Das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung, unter ihnen viele mit FASD.

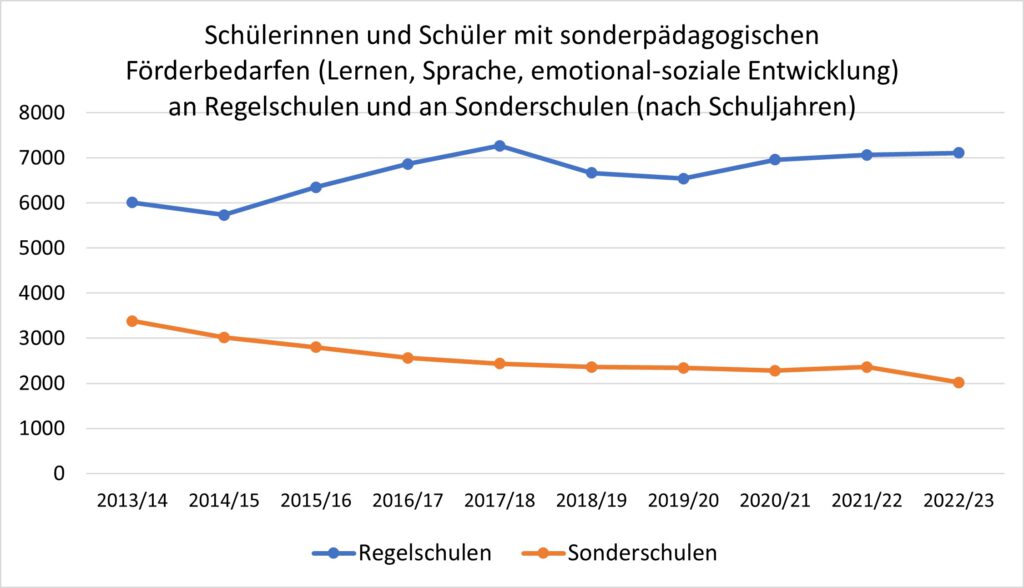

Nur Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache konnten bislang mehrheitlich von der schulischen Inklusion profitieren. Sie werden inzwischen überwiegend an Regelschulen unterrichtet.

Dies alles zeigt:

Hamburgs angeblich so erfolgreiche Inklusion ist bislang nur eine sehr eingeschränkte Inklusion.

Weite Teile des Hamburger Schulsystems sind weiterhin auf Absonderung und Trennung ausgerichtet.

Was plant Hamburg in Sachen schulische Inklusion?

1. Hamburg will an seinen Sonderschulen festhalten.

Damit Eltern behinderter Kinder weiterhin eine Wahl haben zwischen Sonderschule und Regelschule, will Hamburg am Sonderschulsystem festhalten.

Dies steht im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention.

Die UN-Behindertenrechtskonvention sagt klar und deutlich:

Alle Kinder und Jugendlichen sollen gemeinsam unterrichtet werden.

Nach der Staatenprüfung im August 2023 hat der UN-Ausschuss Deutschland dazu aufgefordert, einen umfassenden Plan zu erstellen, wie der Übergang vom Sonderschulsystem in ein inklusives Regelschulsystem möglichst zügig umgesetzt werden kann.

Und zwar mit einem konkreten Zeitrahmen.

Mit der Zuweisung von personellen,

technischen und finanziellen Ressourcen.

Und mit klaren Verantwortlichkeiten für die

Umsetzung und Überwachung.

Darüber verliert der Hamburger Landesaktionsplan kein einziges Wort.

Stattdessen reduziert sich Hamburgs Planung darauf, „dass der Besuch einer allgemeinen Schule einen Mehrwert gegenüber anderen Schulformen bieten muss – durch konsequent gelebte Inklusion und ein positives Schulerlebnis besonders auch für Menschen mit Behinderungen.“

Als Mutter eines Kindes mit Behinderung bin ich fassungslos.

Bei inklusiver Bildung geht es um viel mehr als „positive“ Schulerlebnisse für Menschen mit Behinderungen.

Es geht um bestmögliche Bildung für alle.

Damit alle jungen Menschen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll entfalten können.

2. Hamburg will Schwerpunktschulen weiter stärken.

Hamburg hat das Recht auf inklusive Beschulung in seinem Schulgesetz festgeschrieben.

Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass behinderte Kinder und deren Eltern die freie Schulwahl haben.

Kinder und Jugendliche mit speziellen Förderbedarfen sollen an sogenannten Schwerpunktschulen unterrichtet werden.

Schwerpunktschulen sind Schulen, die als besonders erfahren und ausgestattet gelten, was den Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen angeht.

Fast alle Schwerpunktschulen haben bereits vor Einführung der Inklusion mit Integrationsklassen und integrativen Regelklassen gearbeitet.

Insgesamt gibt es in Hamburg 68 Schwerpunktschulen.

Nämlich 40 Grundschulen und 28 Stadtteilschulen, die sich sehr ungleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen.

183 Grundschulen, 55 Stadtteilschulen und 74 Gymnasien sind keine Schwerpunktschulen.

Das bedeutet:

Nur jede 5. Hamburger Schule ist eine Schwerpunktschule.

Bereits der Landesaktionsplan 2019 sah vor, Schwerpunktschulen zu stärken.

Unter dem Namen „möglichmacher*“ entwickelte die Schulbehörde ein Modellprojekt, um ausgewählte Schwerpunktschulen bei ihrer inklusiven Schulentwicklung zu stärken und zu unterstützen.

An diesem Projekt beteiligten sich bislang 7 Grundschulen und 4 Stadtteilschulen.

Im neuen Landesaktionsplan bleibt offen, ob die Maßnahme „Schwerpunktschulen stärken“ diesmal alle Schwerpunktschulen mit einschließt.

Oder ob sie sich erneut nur auf ausgewählte Schwerpunktschulen konzentriert.

Sicher ist:

Nur ein kleiner Teil aller Hamburger Schwerpunktschulen scheint sich bislang intensiv damit beschäftigt zu haben, schuleigene Konzepte für eine inklusive Schule und eine individualisierte Unterrichtsgestaltung zu erarbeiten.

Dies erklärt auch, warum Eltern von inklusiv beschulten Kindern immer wieder über Schwierigkeiten berichten: bei Nachteilsausgleichen und Förderplanung, beim zieldifferenzierten Unterricht, bei der Zuweisung von Ressourcen oder der Zusammenarbeit mit Therapeuten.

Grundsätzlich halte ich das Konzept der Schwerpunktschulen für problematisch.

Zum einen geht es von einem medizinisch geprägten Behinderungsbegriff aus, der Beeinträchtigungen als Defizite ansieht.

Aufgrund dieser „Beeinträchtigungen“ sollen Schülerinnen und Schüler mit speziellen Förderbedarfen nur an besonders ausgestatteten Schulen oder spezialisierten Sonderschulen unterrichtet werden.

Zum andern ist die Gefahr groß, dass Schwerpunktschulen zu inklusiven Sonderformen werden in einem ansonsten weiterhin nicht inklusivem Regelsystem.

3. Verbesserung der Beratungs- und Bildungsangebote

Der Landesaktionsplan 2023 sieht vor, Beratungsangebote und Bildungsangebote für Familien mit behinderten Kindern deutlich zu verbessern.

Und zwar über einen auf 5 Jahre angelegten Organisationsentwicklungsprozess.

Zuständig für den geplanten Organisationsentwicklungsprozess sind die speziellen Sonderschulen, die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren und das Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit/Autismus.

Ziel des Organisationsentwicklungsprozesses ist es, Strukturen und Prozesse der speziellen Sonderschulen und Beratungszentren zu überarbeiten und neu aufzustellen:

- um individuelle und flexible Bildungsverläufe zu ermöglichen und Bildungschancen zu vergrößern,

- um die Teilhabe an Bildung und sozialem Miteinander zu verbessern,

- und um die Zusammenarbeit untereinander sowie mit verschiedenen Professionen zu intensivieren und zu erweitern.

Es sollen also die speziell für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen gedachten besonderen Bildungs- und Beratungsangebote neu gestaltet und verbessert werden.

Allerdings: So funktioniert keine Inklusion.

Inklusion bedeutet nicht, das Sondersystem umzugestalten.

Inklusion bedeutet, das Gesamtsystem Schule von Grund auf umzubauen und inklusiv zu gestalten.

4. Verbesserung der Barrierefreiheit

Bereits der erste Landesaktionsplan aus dem Jahr 2012 sah vor, die bauliche Barrierefreiheit an Hamburgs Schulen zu verbessern.

Seitdem betont der Senat gerne und regelmäßig, dass er jedes Jahr sehr viel Geld investiert, um Hamburgs Schulgebäude barrierefreier zu machen.

Als konkrete Maßnahme im Landesaktionsplan 2023 ist vorgesehen, alle Schulneubauten nach DIN 18040-1 barrierefrei zu planen und zu errichten.

Bei Sanierungen und Umbauten sollen zusätzliche Leistungen zur Barrierefreiheit nach individuellem Bedarf und entsprechend der DIN umgesetzt werden.

Damit knüpft der Landesaktionsplan 2023 nahtlos an die bisherige Schulpolitik des Senats an.

Doch was heißt das genau?

Werden Schulen in Hamburg neu gebaut, erhalten sie gemäß DIN 18040-1 automatisch Aufzüge, barrierefreie Zugänge und behindertengerechte WCs.

Neu gegründete Schwerpunktschulen erhalten außerdem eine zusätzliche Fläche von 24 Quadratmetern pro Zug. Hier können bei Bedarf Pflegeräume eingerichtet werden.

Weitere Bedarfe an Barrierefreiheit sollen zu Beginn der Bauvorhaben in Abstimmung mit der Schule ermittelt werden.

An dieser Stelle lohnt es, etwas tiefer zu gehen.

Und zwar mit der Frage: Welche Kriterien wendet Hamburg an bei der Gestaltung von Barrierefreiheit an Schulen?

In Hamburg werden Schulen als halb-öffentliche Gebäude betrachtet.

Es gibt den öffentlichen Bereich einer Schule. Nämlich das Schulbüro, Gemeinschaftsflächen und die Sporthalle.

Alle übrigen Schulräume werden in erster Linie von Schülern und Lehrern genutzt.

Damit gelten diese Räume aus Sicht der Schulbehörde als nicht öffentlich.

Entsprechend reduzieren sich die Anforderungen an Barrierefreiheit.

Was das bedeutet, zeigt sich bei der Sanierung bereits bestehender Schulen.

Werden bereits bestehende Schulen saniert, erhalten sie behindertengerechte Zugänge zu allen öffentlichen Bereichen.

Also zu Sporthallen, Schulbüros und Gemeinschaftsflächen. Außerdem soll mindestens

ein behindertengerechtes WC je Schule geschaffen werden.

Für bestehende Schwerpunktschulen sind darüber hinaus behindertengerechte Zugänge zu Fachräumen, Ganztagsflächen und zu einzelnen Klassenräumen vorgesehen.

Dabei ist jede Schwerpunktschule aufgefordert, geschaffene barrierefreie Räume – je nach Bedarf – bestimmten Klassen oder Jahrgängen zuzuordnen.

Dies bedeutet: Einzelne Gebäude einer Schwerpunktschule müssen nicht unbedingt einen Aufzug erhalten. Oder einen barrierefreien Zugang.

In einem dreigeschossigen Klassenhaus einer bestehenden Schwerpunktschule reicht es zum Beispiel aus, wenn Klassenräume im Erdgeschoss von Schülerinnen und Schülern mit Rollstuhl erreicht werden können.

Insgesamt ist die bauliche Barrierefreiheit an Hamburgs Schulen also erheblich eingeschränkt.

Sie konzentriert sich nur auf ausgewählte schulische Räume.

Und sie konzentriert sich auf ausgewählte Schulen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention dagegen fordert klar und deutlich:

Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen müssen gleichberechtig Zugang haben zu allen Schulen und zu allen von Schülern genutzten Räumen.

Von einer umfänglichen Barrierefreiheit, wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, sind Hamburgs Schulen also noch weit entfernt.

Werden die im Landesaktionsplan 2023 vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, um Hamburgs Schulen inklusiver zu machen und so der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein gutes Stück näher zu kommen?

Meine Antwort darauf lautet: NEIN.

Denn Hamburg weigert sich weiterhin, sein Sonderschulsystem aufzugeben.

Gleichzeitig baut Hamburg mit seinen Schwerpunktschulen ein neues, vermeintlich inklusives Sondersystem aus.

Beides hat zur Folge, dass an den meisten Hamburger Schulen nach wie vor keine Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen zu finden sind.